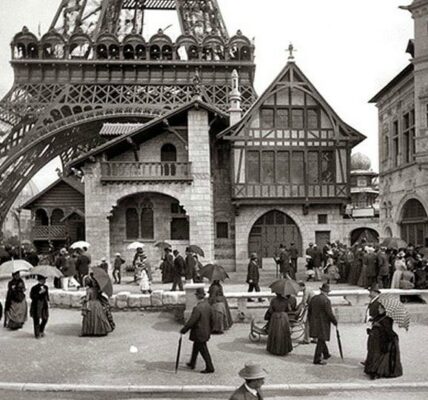

La photographie en noir et blanc saisit un instant fragile, presque irréel : au cœur de l’hiver 1939, dans une clairière boueuse de l’est de la France, un groupe de soldats britanniques et français s’est rassemblé autour d’une gamelle. Certains sont assis, les bottes encore couvertes de gadoue, d’autres se tiennent debout, casques d’acier penchés vers leurs camarades, les visages marqués par la fatigue, mais éclairés, l’espace d’un souffle, par une lueur fraternelle. Entre leurs mains calleuses circule une gourde, une boîte de conserve transformée en récipient, une assiette de fortune que l’on tend de l’un à l’autre. C’est Noël, et bien que la guerre vienne tout juste de commencer, l’humanité se glisse encore entre les plis du conflit.

L’hiver de la « drôle de guerre »

En décembre 1939, la France et la Grande-Bretagne sont officiellement en guerre contre l’Allemagne nazie depuis trois mois. Pourtant, le front occidental demeure étrangement silencieux. On parle alors de la « drôle de guerre », cet entre-deux où les armées s’observent de part et d’autre de la ligne Maginot et du Rhin sans déclencher l’assaut. Mais ce calme n’a rien d’apaisant : il est lourd d’attente, saturé d’incertitude, chargé du pressentiment que la tempête viendra.

Dans ce vide d’action, les soldats vivent dans des conditions rudes. La boue colle aux uniformes, le froid pénètre les os, et la faim rend chaque ration précieuse. C’est dans ce décor austère que survient Noël, rappel brutal de la distance avec les familles, de l’absence des foyers illuminés, des chants traditionnels et de la chaleur d’un repas partagé au coin du feu.

La fraternité au-delà des uniformes

Ce jour-là, les troupes britanniques et françaises partageant des boissons de Noël en France, en 1939 rappellent que l’alliance entre les deux nations n’est pas seulement une question diplomatique ou militaire. C’est une fraternité forgée dans la boue, cimentée par les privations, renforcée par la nécessité de croire en un lendemain plus doux.

Les Britanniques ont apporté leur thé brûlant, noir et réconfortant, préparé dans de petites gamelles noircies par la fumée. Les Français, eux, tendent des bouteilles de vin rouge ou de cidre, miraculeusement conservées au fond de sacs ou récupérées auprès de civils compatissants. Quelques biscuits, une tablette de chocolat, une boîte de sardines circulent. Ce ne sont que des riens, mais en ce soir de décembre, ils prennent la valeur d’un festin.

Le vin réchauffe les cœurs, le thé apaise les âmes. Les conversations, mêlant anglais hésitant et français maladroit, se font rires, gestes, clins d’œil. Chacun cherche à raconter un souvenir de Noël passé, une anecdote de l’enfance, un rêve d’avenir. Le temps, suspendu, n’appartient plus à la guerre, mais à l’humanité retrouvée.

L’écho des Noëls de guerre

Ces instants rappellent étrangement la fameuse trêve de Noël de 1914, lorsque Britanniques et Allemands avaient cessé les combats pour échanger du tabac, des chants et même un match de football improvisé entre les tranchées. Vingt-cinq ans plus tard, l’ennemi a changé, mais le besoin d’humanité demeure identique.

Il ne s’agit pas d’une trêve officielle, car aucune balle n’a encore véritablement sifflé entre les armées sur ce front. Mais le geste est le même : briser la solitude, opposer la chaleur des hommes à la froideur de l’acier, redonner un sens à la fraternité.

Une mémoire silencieuse

Ces photographies, figées par les reporters de guerre, ne montrent pas des héros au combat, ni des victoires éclatantes. Elles révèlent une vérité plus intime : celle des hommes qui, avant d’être soldats, sont des fils, des maris, des pères. Dans le sourire fatigué d’un poilu français, dans le regard concentré d’un Tommy britannique qui verse quelques gorgées de vin dans une gamelle cabossée, on retrouve l’essence même de la mémoire.

Aujourd’hui, ces images circulent dans les archives, dans les musées, dans les articles en ligne. Elles suscitent encore une émotion profonde, car elles rappellent que derrière chaque uniforme, chaque casque, il y a une histoire humaine, une vulnérabilité, un souffle de vie qui résiste à la barbarie.

Le prix de l’instant

Pourtant, il ne faut pas se laisser bercer par la douceur apparente de ces instants. Nous savons ce que ces hommes ignoraient encore : que quelques mois plus tard, la guerre éclaterait avec toute sa violence. En mai 1940, les blindés allemands lanceraient l’offensive fulgurante, traversant la Belgique et le nord de la France, semant la panique, forçant l’exode, plongeant l’Europe dans la nuit.

Combien de ces visages souriants sur la photo de Noël 1939 survivront à l’année suivante ? Combien reverront leurs foyers, combien tomberont dans l’anonymat des fosses communes, combien resteront à jamais prisonniers du silence de l’Histoire ?

C’est précisément cette fragilité qui rend la scène bouleversante. Elle capture un bonheur éphémère, une étincelle fragile dans l’obscurité qui s’annonce.

Héritage et transmission

En 2025, alors que nous regardons ces clichés, nous comprenons mieux que jamais l’importance de préserver ces fragments de mémoire. Loin d’être de simples documents, ils nous parlent d’universalité : la quête de chaleur, d’amitié et de réconfort au milieu de l’adversité.

Le récit des troupes britanniques et françaises partageant des boissons de Noël en France, en 1939 ne se limite pas à une anecdote militaire. Il devient une parabole de solidarité, un témoignage transmis aux générations suivantes pour rappeler que même dans les pires heures, l’homme reste capable d’humanité.

C’est peut-être cela, au fond, la véritable victoire : résister à la déshumanisation, refuser que la guerre efface l’essence même de ce qui nous relie.

Conclusion : Une lueur dans la nuit

À travers cette scène modeste — des soldats assis dans la boue, une gamelle circulant de main en main, quelques sourires échangés sous la lueur blafarde d’un feu de camp — c’est toute la force de l’Histoire qui s’exprime. Les mots manquent parfois pour dire l’émotion qui saisit le cœur face à cette image.

Ce Noël 1939 ne fut ni fastueux ni triomphal. Mais il fut humain. Et c’est peut-être là que réside sa grandeur.