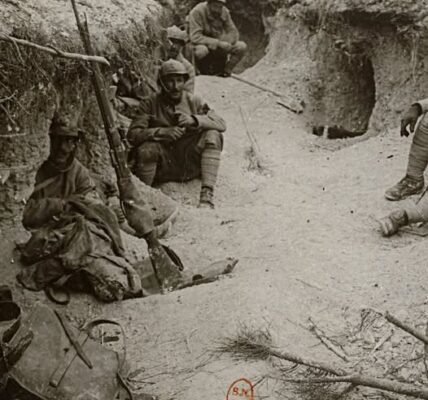

Il existe des images qui marquent plus profondément qu’un millier de pages d’archives. Une silhouette amaigrie, un regard suspendu entre la vie et la mort, et un simple morceau de papier froissé qui devient tout un monde : voilà ce que les soldats américains découvrirent en avril 1945, lorsqu’ils franchirent les portes du camp de Dachau. Ce camp, symbole d’horreur et d’anéantissement, révélait ses secrets les plus intimes dans la poussière et le silence. Parmi ces secrets, il y avait un homme, presque réduit à une ombre, qui serrait contre lui une photographie cachée au fond de sa botte.

Cet homme n’était plus qu’un souffle, mais son cœur battait encore au rythme d’une mémoire inviolée. La photo représentait une femme et une petite fille, figées dans un sourire que le temps n’avait pas pu ternir. Sa femme, sa fille : disparues depuis longtemps, englouties par la mécanique implacable de la Shoah. Pourtant, il les avait portées avec lui à chaque pas, dans chaque appel glacé, à travers chaque nuit sans fin, comme un talisman plus fort que la faim et le froid. « Je n’ai jamais marché seul », murmura-t-il à un infirmier médusé, « car elles marchaient toujours avec moi. »

Ce simple geste — dissimuler une photo dans une botte, risquer sa vie pour préserver une image — résumait toute la résistance silencieuse des victimes de l’Holocauste. Là où l’on cherchait à détruire jusqu’à l’idée d’une identité, d’un lien, d’un amour, lui avait tenu bon, refusant d’abandonner la mémoire des siens. Son corps pouvait être brisé, son nom effacé des registres, mais tant qu’il avait cette photographie, son humanité survivait.

Il mourut deux jours plus tard, dans un lit de fortune installé par les libérateurs. Mais la photographie, tachée, abîmée, fut transmise à des parents éloignés. Ce fragment fragile devint le dernier témoignage d’un amour qui résistait à tout, même à la mort. Pour ceux qui reçurent l’image, ce n’était pas seulement un souvenir : c’était une preuve que, même au cœur du camp de Dachau, au milieu des cendres et des cris, l’amour avait trouvé le moyen de survivre.

Les historiens ont souvent décrit la libération des camps en chiffres : tant de survivants, tant de morts, tant de jours depuis l’ouverture. Mais derrière ces statistiques se cachent des récits singuliers, comme celui de cet homme anonyme, qui donnent chair et souffle à la mémoire. Les soldats eux-mêmes, aguerris par des mois de guerre, restèrent bouleversés devant une telle scène. L’un d’eux confia dans une lettre : « Nous avons appris que les nazis pouvaient tout détruire sauf cela : l’amour que cet homme portait encore dans ses yeux. »

Le symbole est immense. Dans l’univers concentrationnaire, où l’homme était réduit à un numéro tatoué, où les visages disparaissaient dans les crématoires, où chaque jour volait un peu plus de dignité, garder une photo, c’était affirmer son refus de disparaître totalement. La photographie était interdite, la mémoire était criminalisée, mais lui avait osé. Son acte silencieux devenait une rébellion invisible, une arme contre l’oubli. Aujourd’hui, lorsqu’on prononce le nom de Dachau, on pense aux barbelés, aux baraquements, aux cadavres empilés. Mais il faudrait aussi penser à cette photo dissimulée dans une botte : une étincelle d’humanité au milieu de la nuit.

Pour nous, qui vivons dans un monde saturé d’images, il est difficile d’imaginer la valeur d’une seule photographie dans ce contexte. Mais en 1945, dans un camp, une photo n’était pas un simple papier. C’était une vie entière condensée dans un rectangle fragile. C’était une prière muette, une résistance intime, une affirmation que, malgré tout, on appartenait à quelqu’un, que l’on avait aimé et été aimé. Dans l’économie des camps, où le pain et l’eau déterminaient la survie, il avait choisi de consacrer son énergie à protéger ce trésor : non pas pour lui seul, mais pour que, peut-être, quelqu’un, un jour, sache qu’il avait existé en tant qu’époux, en tant que père.

Cette histoire n’est pas seulement celle d’un homme, mais celle de milliers d’autres dont nous ne connaîtrons jamais le nom. Dachau, Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen… dans chacun de ces lieux, des fragments d’amour furent cachés, enterrés, transmis. Lettres, dessins, prières, morceaux de tissus brodés… tout ce qui pouvait témoigner que les victimes avaient été des êtres humains, capables d’aimer et d’espérer, malgré l’inhumain. Le témoignage du soldat américain, notant l’épisode du « photograph in his boot », rappelle que l’Holocauste n’a pas seulement détruit des vies, il a tenté de détruire l’idée même d’humanité — et que malgré cela, l’humanité a survécu.

Aujourd’hui, cette histoire résonne encore, non seulement comme un souvenir tragique, mais comme une leçon urgente. Dans un monde où l’on banalise la violence, où la mémoire s’efface sous le poids de l’oubli, la voix de cet homme nous rappelle que la dignité humaine réside dans les liens que nous tissons, dans l’amour que nous portons aux autres. Sa mort, deux jours après avoir été libéré, souligne l’absurdité du destin, mais aussi la force de son message : il n’a pas vécu pour lui seul, mais pour témoigner, même sans le savoir, que l’amour est plus fort que la barbarie.

Pour ceux qui parcourent aujourd’hui les mémoriaux de Dachau, qui touchent les pierres froides et les baraques vides, cette histoire est un phare. Elle dit : « Regardez au-delà de la souffrance, voyez la persistance de la lumière. » La photographie froissée est devenue plus qu’un souvenir familial : c’est une pièce de mémoire universelle, un symbole que le monde entier peut comprendre.

En avril 1945, les soldats américains ne savaient pas qu’ils libéraient, en plus d’un camp, un fragment d’éternité. Ils emportèrent avec eux non seulement les récits d’horreur, mais aussi celui-ci : l’image d’un homme maigre, allongé, serrant dans sa main une photo qu’il avait protégée à chaque pas, à chaque chute, à chaque marche forcée. Cet homme, qui semblait seul, ne l’avait jamais été vraiment. Sa femme et sa fille l’avaient accompagné dans sa marche jusqu’à la fin, et au-delà, grâce à cette image qui traversa les barbelés, la guerre et la mort.

L’histoire du Photograph in His Boot n’est pas une anecdote : c’est une parabole universelle. Elle rappelle que même dans l’horreur du génocide, il subsiste un espace que la barbarie ne peut conquérir : l’espace de l’amour et de la mémoire. Et si nous devons retenir une leçon de Dachau, c’est celle-ci : la mémoire n’est pas un poids, mais une responsabilité. Comme ce prisonnier, nous portons tous dans nos pas les visages de ceux que nous aimons. Et tant que nous continuons de marcher avec eux, aucun de nous ne marche jamais seul.