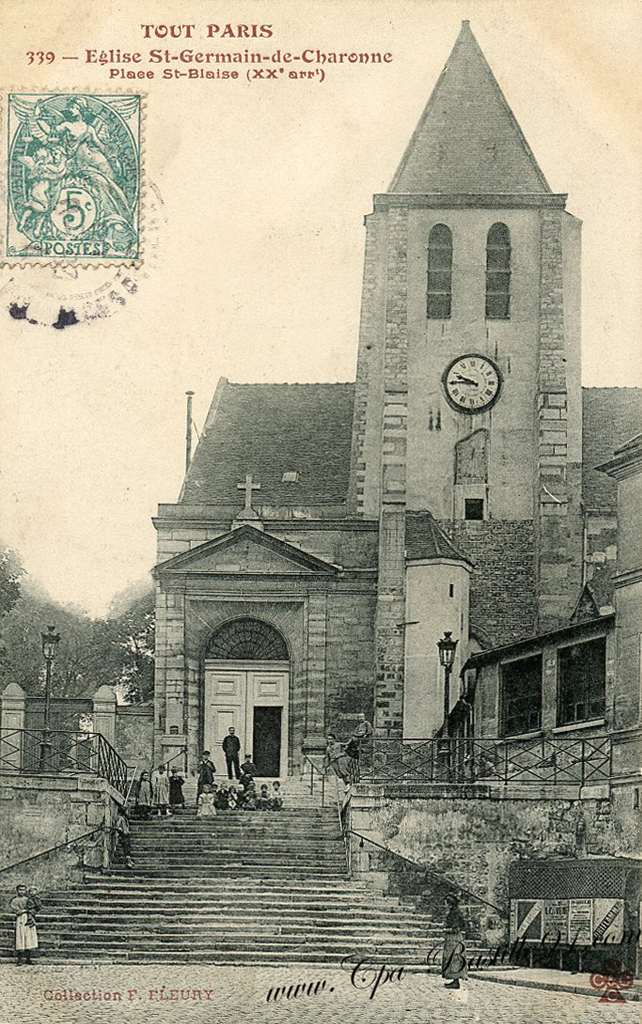

Il y a des images qui ne quittent jamais la mémoire collective. Certaines appartiennent à l’Histoire avec un grand « H », d’autres relèvent de cette histoire plus intime, tissée de gestes, de voix, de visages qui se sont gravés dans l’âme du public. 1963. Paris. L’église Saint-Germain de Charonne, place Saint-Blaise, au cœur du 20e arrondissement. Dans ce décor parisien qui respire l’authenticité des quartiers populaires, une équipe de cinéma s’affaire. Les caméras, lourdes et imposantes, capturent des instants qui, sans que personne n’en ait encore conscience, vont entrer dans la légende du cinéma français.

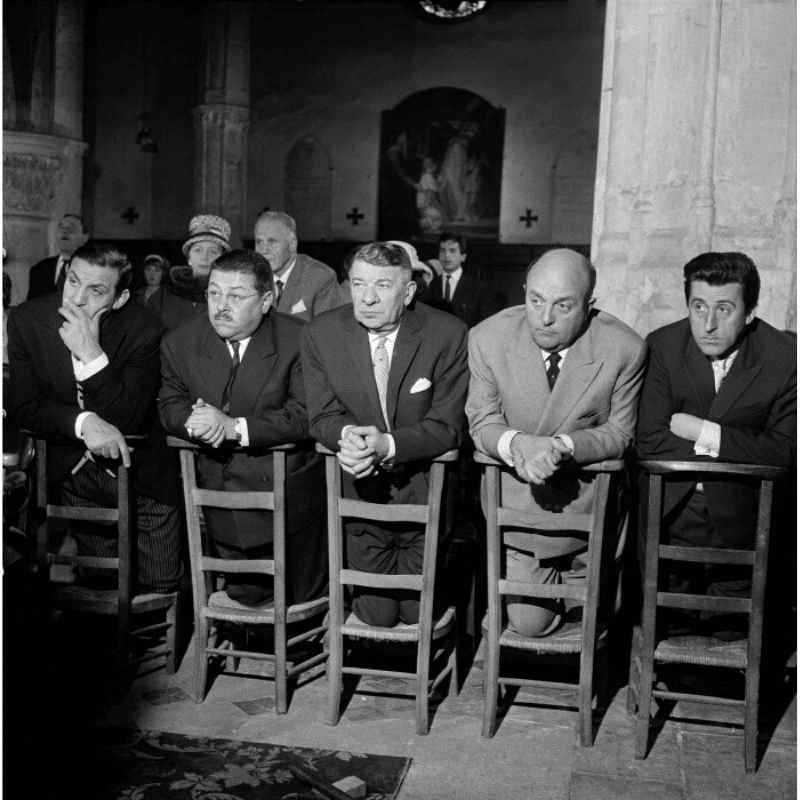

On y voit Lino Ventura, silhouette massive, regard d’acier, qui semble porter sur ses épaules non seulement le poids de son personnage, mais aussi celui d’un destin d’acteur forgé par une rigueur sans faille. À ses côtés, Francis Blanche, dont l’humour éclate comme une étincelle au milieu des dialogues ciselés par Audiard, apporte ce contrepoint de légèreté que seule une vraie intelligence comique sait maîtriser. Robert Dalban, voix grave et inoubliable, s’ancre dans le décor comme un vieux chêne, témoin d’un monde révolu. Bernard Blier, avec son air las, mélange de résignation et d’ironie tendre, semble avoir déjà compris que derrière le rire se cache la mélancolie. Enfin, Jean Lefebvre, facétieux et fragile, ajoute à cette fresque humaine une nuance d’humanité touchante, presque enfantine.

Tous, aujourd’hui, nous ont quittés. Mais ce tournage de 1963 demeure comme une relique vivante. Car si la mort a emporté les acteurs, le film, lui, survit, plus vibrant que jamais. C’est là le miracle du film culte, cette capacité à défier le temps, à traverser les générations sans perdre de sa force ni de son éclat.

Paris, dans les années 60, n’était pas encore la capitale mondialisée et frénétique que nous connaissons aujourd’hui. Le 20e arrondissement gardait ses ruelles étroites, ses cafés modestes, son accent populaire. Le cinéma, alors, appartenait à la rue autant qu’aux studios. On tournait au milieu des passants, dans des lieux chargés d’histoire, comme cette église Saint-Germain de Charonne, dont les murs portaient déjà le poids des siècles.

Ce jour-là, la place Saint-Blaise devint un plateau de tournage. Les habitants observaient, curieux, amusés, peut-être incrédules devant ces acteurs qui improvisaient une parenthèse de fiction au cœur de leur quotidien. Il y avait comme une alliance secrète entre le peuple et l’art : chacun comprenait qu’il se passait quelque chose de rare, sans pouvoir encore le nommer. C’est souvent ainsi que naît un chef-d’œuvre, dans l’innocence d’un moment que l’Histoire transformera plus tard en mythe.

Et ce mythe, ce fut Les Tontons Flingueurs. Dialogue après dialogue, scène après scène, le film s’est installé comme un trésor de la culture française, une comédie policière qui transcende les genres pour devenir un monument de la mémoire collective.

Revoir aujourd’hui Les Tontons Flingueurs, c’est retrouver la joie des répliques inoubliables, mais c’est aussi éprouver une sourde mélancolie. Car derrière chaque sourire, derrière chaque éclat de rire suscité par les dialogues d’Audiard, plane l’ombre de l’absence.

Lino Ventura est parti en 1987. Francis Blanche, en 1974. Bernard Blier, en 1989. Robert Dalban, en 1987. Jean Lefebvre, en 2004. Chacun d’eux a emporté avec lui une époque, un style de jeu, une part d’humanité qui ne reviendra plus. Et pourtant, grâce au cinéma, ils demeurent là, immobiles et éternels sur l’écran. Ils nous parlent encore, comme si la mort avait été vaincue.

C’est le paradoxe tragique du cinéma français : il nous offre la proximité avec des êtres qui ne sont plus, il nourrit la mémoire de leur voix, de leurs regards, mais il rappelle aussi, cruellement, que cette immortalité n’est qu’une illusion. Quand la lumière de la salle s’éteint, quand les rideaux se ferment, c’est le silence des absents qui nous saisit.

Et pourtant, quel héritage immense ! Ces comédiens, par leur simple présence, continuent de nourrir notre culture, de faire rire et réfléchir des spectateurs qui n’étaient même pas nés lors de la sortie du film. C’est là la véritable victoire contre l’oubli.

Les années 60 furent une décennie féconde pour le cinéma français. Tandis que la Nouvelle Vague portait haut les couleurs de la liberté artistique avec Godard, Truffaut, Chabrol ou Resnais, des films plus populaires, enracinés dans le quotidien, venaient équilibrer ce paysage foisonnant. Les Tontons Flingueurs appartient à cette veine populaire, mais il la transcende grâce à l’écriture étincelante de Michel Audiard et la mise en scène précise de Georges Lautner.

Dans une époque marquée par les bouleversements sociaux, politiques et culturels, le film fit office de miroir ironique. Derrière la légèreté apparente, il racontait aussi la France de l’après-guerre, avec ses codes d’honneur, ses figures d’autorité et ses contradictions. Ce n’était pas seulement une comédie policière : c’était un morceau de société figé dans la pellicule, une trace fidèle de l’esprit des années 60.

Et c’est sans doute pour cela que le film n’a jamais cessé d’être revu, commenté, transmis. Car il condense, dans ses dialogues, ses personnages et ses décors parisiens, une mémoire que chacun reconnaît comme la sienne, même sans l’avoir vécue directement.

Parler aujourd’hui de Les Tontons Flingueurs, c’est évoquer bien plus qu’un simple film culte. C’est ouvrir une fenêtre sur une époque, sur un Paris disparu, sur une génération d’acteurs qui incarnaient avec une intensité rare la vérité de leurs personnages.

La mémoire joue ici un rôle essentiel. Car chaque visionnage devient un rituel : on retrouve les mêmes répliques, les mêmes rires, mais derrière eux s’ajoute désormais la conscience du temps écoulé. La nostalgie, loin de n’être qu’une douleur, devient une forme de gratitude. On mesure la chance d’avoir reçu cet héritage, et l’on comprend qu’il nous appartient de le transmettre à notre tour.

Ainsi, les spectateurs d’aujourd’hui rejoignent ceux des années 60 dans une même émotion. Le fil invisible de la culture relie les générations. Ce n’est plus seulement du cinéma, c’est une transmission, une promesse de permanence dans un monde où tout s’efface trop vite.

Il reste donc cette image : l’église Saint-Germain de Charonne, 1963, et autour d’elle, ces comédiens que la vie a arrachés à notre présent, mais que l’art a sauvés de l’oubli. Les Tontons Flingueurs n’est pas qu’un film culte, c’est un sanctuaire de mémoire, une cathédrale de rires et de larmes où résonne encore la voix de ceux qui ne sont plus.

Dans le silence des salles obscures, quand les lumières s’éteignent, il suffit d’un plan, d’une réplique, pour que tout revive : les voix de Ventura, Blanche, Blier, Dalban, Lefebvre. La tragédie de leur absence se mue alors en victoire : ils ne mourront jamais tant que nous continuerons à les regarder.

C’est cela, au fond, le vrai miracle du cinéma français : transformer la perte en présence, la disparition en mémoire, la douleur en culture. Et dans ce miracle, Les Tontons Flingueurs occupe une place unique, rappelant que même les rires les plus légers sont porteurs d’éternité.