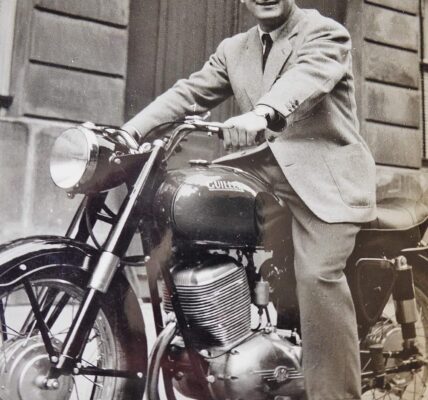

Sous le soleil écrasant d’août 1944, deux soldats gisent au bord d’un chemin poussiéreux, près de Brignoles. On pourrait croire qu’ils dorment d’un sommeil paisible, bercés par le chant des cigales. Mais ce repos n’est qu’un fragile répit, une échappée hors du fracas de la guerre. Leurs bottes sont usées, leurs visages creusés par la fatigue, et leurs armes reposent contre la terre sèche comme si elles aussi demandaient grâce. Cette image simple, presque banale, cache

Ces hommes appartenaient à la 3e division d’infanterie, avançant pas à pas vers la libération du sud de la France. Chaque pas était gagné au prix du sang, chaque village traversé résonnait encore des échos d’occupation, de peur et de résistance. Dans leurs rêves brefs et troublés, peut-être revoyaient-ils le visage d’une mère, d’une épouse, d’un enfant qu’ils espéraient retrouver. Peut-être songeaient-ils aussi à ceux qui n’avaient pas survécu au chemin jusque-là. Car derrière le silence de cette sieste forcée, il y avait des cris étouffés, des souvenirs lourds et une certitude cruelle : au réveil, il faudrait à nouveau affronter le feu.

Ce qui pesait sur leurs épaules, ce n’était pas seulement le poids des armes ou de la fatigue. C’était aussi celui des récits rapportés par les rescapés, par les témoins de l’indicible. Car à mesure que les armées alliées progressaient, la vérité se dévoilait : derrière les barbelés de Pologne, d’Allemagne et même d’Alsace, des millions d’êtres humains avaient été réduits à l’état de fantômes. Les noms d’Auschwitz, de Dachau, de Buchenwald n’étaient pas encore gravés dans la mémoire collective comme aujourd’hui, mais déjà, des rumeurs, des bribes d’horreur circulaient parmi les soldats.

Ces jeunes hommes qui reposaient sur le sol provençal savaient qu’ils ne combattaient pas seulement pour la libération d’un territoire, mais pour arracher le monde à la nuit la plus profonde de son histoire. Ils ne portaient pas seulement un fusil, mais une responsabilité : celle de mettre fin à l’Holocauste, de libérer les survivants des camps de concentration, de redonner un sens au mot humanité.

Dans leurs silences, il y avait l’absence. Absence des camarades tombés à leurs côtés, absence des familles dispersées par la guerre. Un soldat, que l’on appelait simplement Louis, écrivait chaque soir dans un carnet taché de boue. Ses mots, simples et tremblants, parlaient d’une femme qu’il avait laissée derrière lui, à Lyon, et d’un enfant qui n’avait pas encore appris à marcher lorsqu’il était parti. « Si je ferme les yeux, je l’entends rire », notait-il. Mais parfois, le rire se brisait dans la mémoire, remplacé par le silence angoissé des rafles, par la peur que cette femme et cet enfant aient été déportés.

Car en France aussi, la guerre avait volé des vies, fracturé des destins. Dans les rues de Paris, de Bordeaux ou de Nice, des familles entières avaient été arrachées à leurs maisons, entassées dans des wagons, conduites vers l’inconnu. Les soldats n’ignoraient rien de cette ombre, et chacun portait en lui la peur que l’ennemi ne lui ait déjà pris plus qu’il ne pourrait jamais retrouver.

Il est facile, des décennies plus tard, de contempler une photographie de ces hommes et d’y voir une scène presque bucolique : deux soldats endormis sous le soleil de Provence. Mais il faut imaginer les odeurs, les bruits, le goût du sang dans la bouche. La guerre est une école de douleur, et ceux qui la traversent ne s’en relèvent jamais indemnes.

Le sommeil de ces soldats n’était pas paisible. Derrière leurs paupières closes se rejouaient les flammes des villages incendiés, le cri des blessés appelant une mère qui ne viendrait plus, le fracas des canons qui faisaient trembler la terre. Le corps, exténué, réclamait une pause, mais l’esprit, lui, restait prisonnier du tumulte.

Et pourtant, malgré la peur, malgré la fatigue, ils continuaient d’avancer. Parce que la guerre, dans sa cruauté, transforme aussi les hommes en héros ordinaires : ceux qui, sans attendre de gloire, continuent simplement de marcher pour que d’autres puissent vivre libres.

En août 1944, la Provence était encore sous le joug de l’occupation allemande. Chaque village libéré était une victoire, mais aussi une épreuve : les rues révélaient les collabos, les dénonciations, les plaies d’une société divisée. Les soldats alliés, eux, portaient un fardeau que l’histoire retiendra mal : celui du prix de la liberté.

Chaque avancée coûtait des vies. Chaque champ traversé cachait des mines, chaque maison pouvait abriter un tireur embusqué. La libération du sud de la France n’était pas un défilé, mais une succession de sacrifices. Ces hommes qui dormaient quelques minutes sur le bas-côté savaient qu’ils pouvaient ne pas se réveiller le lendemain.

Et pourtant, ils ne doutaient pas. Car au fond d’eux brûlait une conviction simple : mieux valait mourir en combattant pour la liberté que vivre à genoux sous le joug du fascisme.

Aujourd’hui, il ne reste souvent que des photographies. Des clichés en noir et blanc où des hommes, jeunes et fatigués, paraissent figés dans un instant d’éternité. Mais derrière chaque visage, il y avait une histoire, une vie, un rêve.

Se souvenir de ces instants, c’est comprendre que la paix est un bien infiniment précieux. Car derrière chaque soldat endormi sur une route de Provence se cache une leçon universelle : la mémoire est notre seule arme contre le retour des ténèbres.

Les camps de concentration, l’Holocauste, les millions de vies brisées ne sont pas seulement des pages d’histoire, mais des avertissements. Chaque image, chaque témoignage nous rappelle que l’oubli est dangereux. Que la barbarie peut renaître, toujours, si nous baissons la garde.

Pourtant, dans ce court instant capturé par la photographie, quelque chose de profondément humain surgit : la soif de vivre. Même au cœur de la guerre, les hommes cherchent l’apaisement, la chaleur d’un rayon de soleil, la douceur fragile du sommeil.

C’est ce paradoxe qui bouleverse : la guerre détruit, mais les hommes, obstinément, continuent de rêver. Ils rêvent de rentrer chez eux, de revoir un visage aimé, de marcher pieds nus dans une rue sans craindre les bombes. Ce sont ces rêves qui les maintiennent debout, qui les empêchent de se dissoudre dans le désespoir.

Les survivants, ceux qui sont revenus après 1945, ont rarement parlé. Trop lourde était la mémoire des combats, trop insupportable le souvenir des camps libérés, des cadavres entassés derrière les barbelés. Le silence était leur refuge, leur ultime cuirasse contre la folie vécue.

Mais dans leurs silences, il y avait une vérité : le monde qu’ils avaient contribué à libérer ne devait jamais oublier. La paix, la démocratie, la liberté d’aimer et de penser ne sont pas des acquis, mais des conquêtes fragiles.

Aujourd’hui, lorsque l’on contemple l’image de deux soldats endormis près de Brignoles, il faut entendre ce que dit le silence : souvenez-vous. Souvenez-vous de la fatigue, de la peur, du courage. Souvenez-vous des millions qui n’ont pas eu la chance de dormir au bord d’une route, mais qui ont été fauchés sans répit dans les camps ou sur les champs de bataille.

La guerre est une déchirure qui ne se referme jamais. Mais au cœur de la douleur, il reste une lumière : celle de l’humanité obstinée qui refuse de céder. Ces deux soldats endormis en août 1944 ne sont pas seulement les témoins d’une époque révolue. Ils sont le symbole d’un combat éternel : celui de la vie contre la mort, de la liberté contre la tyrannie, de la mémoire contre l’oubli.

Et tant que nous raconterons leur histoire, tant que nous regarderons ces images avec respect et émotion, tant que nous comprendrons que chaque instant de paix est un héritage du sang versé, alors leur sommeil n’aura pas été vain.