Voilà près d’un mois que je n’ai pas fermé les yeux sur un matelas. Près d’un mois sans sentir la tiédeur d’un drap, sans la caresse familière d’un oreiller. Dans les tranchées de la

Ces mots, écrits par André Fribourg dans une lettre adressée au journal L’Opinion en 1915, résonnent aujourd’hui comme une confession brute, un fragment de vie pris dans le tumulte de la guerre. Derrière la sécheresse apparente des phrases, on devine la fatigue, le désespoir et cette étrange résignation des hommes qui survivent dans un monde effondré.

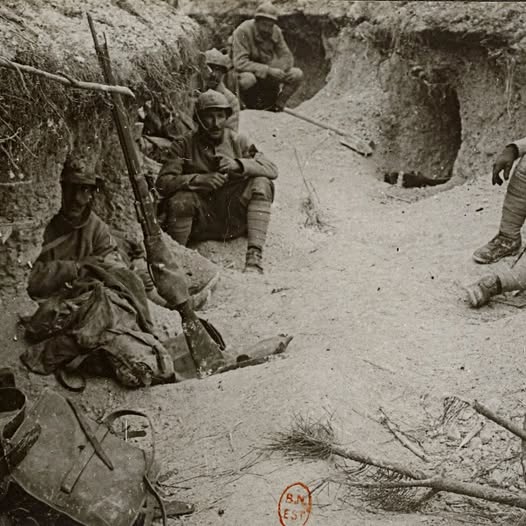

La vie dans les tranchées : un quotidien de souffrance

La guerre de 14-18 n’est pas seulement faite de charges héroïques, de drapeaux déployés et de clairons résonnant au matin. Elle est surtout une guerre immobile, figée dans la glaise des tranchées françaises. Ici, les soldats ne sont plus des héros, mais des ombres, des corps courbés, des âmes épuisées.

On s’y lave rarement. Fribourg raconte qu’il n’a trouvé l’occasion de se laver que deux fois en un mois : une fontaine abandonnée, un ruisseau souillé, où même un cheval mort servait de borne funeste. L’eau elle-même, source de vie, devient dans la tranchée une ressource rare, presque sacrée.

Le sommeil, quant à lui, n’existe plus en tant que tel. « On dort debout, à genoux, assis, accroupis et même couché », écrit-il. Cette phrase simple traduit une vérité cruelle : les soldats dorment partout, à toute heure, mais jamais vraiment. Chaque instant de répit est traversé d’angoisse. On dort dans la boue, sur un chemin battu, parfois sous une fusillade. Et souvent, c’est le silence — ce silence lourd, anormal, presque effrayant — qui les réveille, car dans les tranchées, l’absence de bruit annonce parfois la pire des tempêtes.

L’odeur, la boue et la mort

La

À cela s’ajoute la boue : omniprésente, épaisse, collante. Elle engloutit les bottes, salit les visages, recouvre les fusils. Les soldats, transformés en statues de glaise, avancent péniblement, chaque pas devenant une lutte.

Et puis, partout, la mort. Non pas une mort héroïque, mais une mort banale, presque anonyme. Un camarade tombe, un autre prend sa place. Les lettres envoyées aux familles deviennent alors le seul fil ténu entre le monde des vivants et celui des survivants.

Les lettres de guerre : mémoire et témoignage

Dans le tumulte de la guerre, les lettres deviennent une arme de résistance. Elles ne tuent pas, mais elles sauvent. Elles sauvent les cœurs des soldats, qui y déposent leurs peurs, leurs espoirs, leurs confidences. Elles sauvent aussi les familles, qui s’accrochent à ces mots comme à une preuve de vie, comme à un souffle venu du front.

La lettre d’André Fribourg, publiée en 1915, est plus qu’un témoignage : elle est une mémoire collective. Elle raconte, avec des mots simples, ce que vivaient des milliers de soldats français dans les tranchées. Elle donne chair et voix à ces hommes anonymes, à ces jeunes qui ont vieilli trop vite au contact de la guerre.

Le silence qui réveille

La dernière phrase de Fribourg est sans doute la plus bouleversante : « On dort même sous la fusillade. Le silence seul réveille. »

Dans les tranchées, le bruit est constant : détonations, cris, ordres aboyés, pluie battante. Le vacarme devient un fond sonore permanent. Mais lorsque le silence s’installe, il devient insupportable. Car il est porteur d’inquiétude : que prépare l’ennemi ? Que cache ce répit soudain ? Ce silence-là réveille les soldats, non pas pour leur offrir la paix, mais pour leur rappeler que la guerre est toujours là, tapie dans l’ombre.

Mémoire historique et devoir de transmission

Lire aujourd’hui ces témoignages de 1915 n’est pas seulement un exercice de mémoire. C’est un devoir. Car ces récits ne sont pas de simples souvenirs jaunis par le temps : ils sont des avertissements. Ils nous rappellent jusqu’où l’humanité peut descendre lorsque la folie des hommes l’emporte sur la raison.

Chaque mot d’André Fribourg porte en lui une vérité universelle : celle de l’endurance humaine, mais aussi de sa fragilité. Derrière l’uniforme, derrière le casque, il y a un homme. Un homme qui rêve de sommeil, d’eau claire, d’un lit. Un homme qui espère que sa lettre franchira les lignes pour dire à ceux qu’il aime qu’il existe encore.

Conclusion : les échos d’une voix perdue

Aujourd’hui, plus d’un siècle après, nous lisons cette lettre comme on écoute une voix lointaine, venue d’un autre temps. Mais cette voix n’a rien perdu de sa force. Elle traverse les décennies, nous touche, nous interpelle. Elle nous dit que la guerre n’est jamais glorieuse, qu’elle est faite de boue, de faim, de fatigue et de peur.

En redonnant vie aux mots d’André Fribourg, nous rendons hommage à tous ces soldats de la Grande Guerre, à leurs nuits sans sommeil, à leurs jours sans horizon.

Et dans ce silence qui les réveillait jadis, nous entendons encore battre le cœur de l’Histoire.