Les ruines sentaient encore la fumée. Les murs, autrefois témoins de rires et de repas de famille, n’étaient plus que des carcasses crevassées, dressées comme des côtes d’animal décharné. L’Italie, en 1944, n’était plus une terre de musique. Et pourtant, un soldat américain y trouva une mélodie obstinée, cachée au plus profond de son cœur comme une braise refusant de s’éteindre.

Le soldat s’appelait Daniel Mercer. Il n’avait que vingt-quatre ans lorsqu’il découvrit le violon. Sa compagnie venait de prendre position dans un petit village des Apennins, réduit à l’état de gravats par les bombardements. Le toit des maisons s’était effondré, les poutres pointaient vers le ciel comme les ossements d’un mort. Dans ce décor de désolation, Mercer fouilla un amas de pierres et de plâtre, et ses doigts rencontrèrent un étui calciné, à moitié brisé.

À l’intérieur reposait un violon. Les cordes étaient rompues, tordues comme des nerfs arrachés. Le chevalet avait disparu, et le vernis portait les cicatrices des flammes. Cet instrument semblait condamné au silence. Pourtant, Mercer le prit dans ses bras comme on recueille un enfant rescapé des décombres. Il ne dit rien aux autres. Eux ignoraient que, bien avant la guerre, dans une petite maison de l’Ohio, sa mère jouait du violon le soir, quand le vent d’été traversait les champs. Avant que la Grande Dépression ne brise ses mains. Avant que la guerre ne lui arrache son fils.

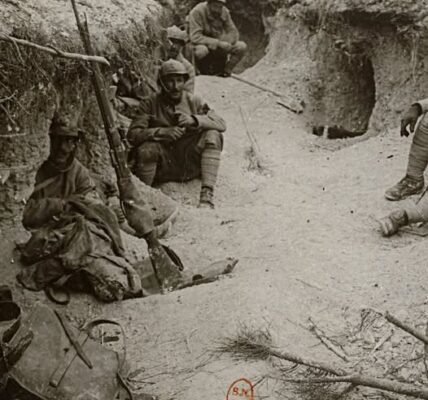

Cette nuit-là, à la lumière pâle de la lune filtrant entre les poutres éventrées, Mercer se mit à réparer l’instrument. Avec du fil de fer récupéré dans son kit de réparation, il reconstitua les cordes. Ses doigts saignaient, non pas des éclats d’obus mais de l’obstination de l’espoir. Ses camarades l’observaient en silence. Ils avaient vu des hommes mourir, des villes brûler, des frères disparaître dans une gerbe de sang et de poussière. Mais jamais encore ils n’avaient vu quelqu’un ramener à la vie un objet voué à la mort.

Lorsque enfin l’instrument fut prêt, Mercer le posa sous son menton. Son casque masquait la moitié de son visage, ses mains tremblaient, non de peur, mais d’une sorte de respect sacré. Puis l’archet toucha les cordes.

Le premier son fut âpre, blessé, comme le cri d’un être souffrant. Mais peu à peu, les notes s’adoucirent, se formèrent, s’unirent. La musique monta dans la nuit, glissant entre les ruines, se répercutant contre les murs criblés de balles. Mercer joua du Schubert — bien que nul parmi ses frères d’armes n’en connaissait le nom. Il joua des fragments de cantiques — même pour ceux qui avaient cessé de croire en Dieu. Il joua jusqu’à ce que les pierres paraissent moins lourdes, jusqu’à ce que les fantômes de la maison se penchent, à l’écoute.

Pendant une heure, la guerre recula. Ces hommes, qui avaient tué et vu mourir, fermèrent les yeux et se souvinrent. Ils se rappelèrent le goût du pain chaud, la caresse des cheveux d’un enfant, l’odeur d’une soirée d’été avant que le monde ne sombre dans la folie. Des années plus tard, ceux qui survécurent racontèrent que cette nuit-là fut la seule où ils se sentirent encore humains.

Le violon suivit Mercer tout au long de la campagne d’Italie. Dans la boue et la neige, au milieu des champs où les coquelicots teintaient la terre du sang des hommes, jusque dans les villages où les civils sortaient de leurs cachettes, les yeux creusés par la faim. Parfois, il jouait aussi pour eux. Une veuve embrassa un soir le bois marqué, murmurant des remerciements en italien que Mercer ne comprit pas, mais qui s’imprimèrent dans son âme.

Mais la guerre n’épargne pas la beauté. À Monte Cassino, sous les obus et la fumée, Mercer fut frappé par un éclat de shrapnel. Il ne vécut pas assez longtemps pour voir la fin du conflit. Pourtant, le violon survécut. L’un de ses camarades le ramena aux États-Unis, incapable de l’abandonner au champ de bataille.

Aujourd’hui, l’instrument repose dans une collection familiale. Sa surface porte les cicatrices de l’histoire — non seulement celles des bombes et des batailles, mais celles d’une nuit où la musique s’éleva au-dessus des ruines, défiant la mécanique de la mort.

L’histoire du soldat et du violon n’est pas seulement celle d’un homme et d’un objet. C’est l’histoire de l’endurance de l’humanité, quand tout semble perdu. C’est la preuve fragile que l’art nous relie à la vie, même lorsque la vie elle-même paraît impossible. Dans les heures les plus sombres de l’Histoire — dans les ghettos, dans les camps, au milieu des cendres des villes — la musique a porté des voix que nul ne put réduire au silence.

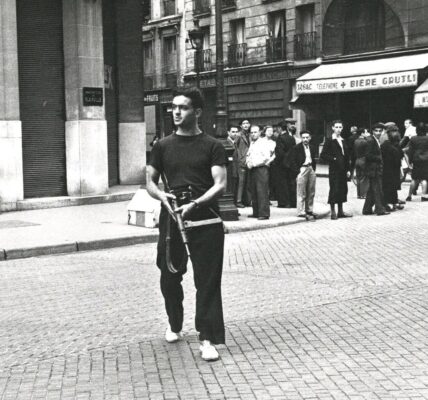

Se souvenir de Mercer, c’est se souvenir d’eux tous : le violoniste anonyme dans une cour de Varsovie, jouant pour des enfants affamés ; le violoncelliste de Sarajevo, des décennies plus tard, jouant au cœur des tirs de mortier ; les prisonniers des camps qui chantaient encore alors que les trains les emportaient vers le silence. Chaque note fut une résistance. Chaque mélodie, une proclamation : nous sommes toujours vivants.

Et peut-être est-ce là le véritable héritage du violon d’Italie, 1944. Non pas la survie du bois et des cordes, mais la survie de l’esprit. Il nous rappelle que, même lorsque les hommes détruisent, il en est toujours qui créent. Même lorsque le monde s’écroule en gravats, quelqu’un ramassera ce qui est brisé, le réparera avec son propre sang, et jouera.

Ce son — fragile, tremblant, magnifique — c’est le battement du cœur de l’humanité.