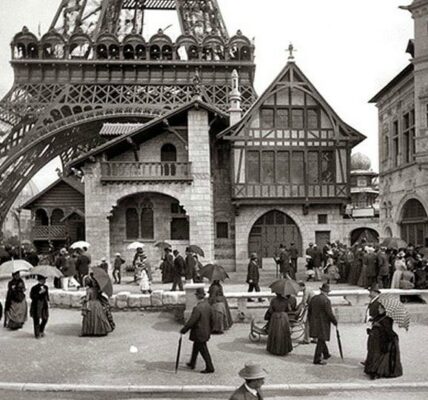

À Sobibor, au cœur de la forêt polonaise, l’air portait une odeur âcre de fumée et de chair brûlée. Chaque souffle semblait chargé de désespoir. Le camp de concentration nazi n’était pas seulement une prison : c’était une machine conçue pour détruire, réduire les êtres humains en cendres et en silence. Les prisonniers, vêtus de rayures grises, marchaient comme des ombres, vidés de toute force, privés de noms et d’histoires. Pourtant, au milieu de cette nuit sans fin, une étrange lueur se manifesta sous la forme d’un animal — un chien, un berger allemand, dressé pour mordre, mais qui refusa d’obéir.

Les nazis utilisaient des chiens comme prolongement de leur cruauté. Dressés à attaquer, à déchiqueter la chair, à poursuivre ceux qui tentaient de fuir, ils étaient la terreur incarnée. Chaque aboiement suffisait à figer les prisonniers dans une peur glaciale. Mais celui-ci, massif, aux yeux sombres et à la fourrure épaisse, se distinguait. On l’appelait « Rex ». Et Rex, malgré les coups, malgré les cris, malgré les ordres hurlés en allemand guttural, refusait d’accomplir ce pour quoi on l’avait dressé.

Un matin d’octobre 1943, alors que les prisonniers étaient rassemblés pour une corvée, deux gardes s’avancèrent, fouets en main. Ils poussèrent Rex vers la foule famélique. Les ordres claquèrent : “Angreifen ! Mordre !” Mais le chien, au lieu de bondir, se coucha doucement au sol, sa tête posée sur ses pattes, les yeux fixés sur les captifs. Il ne grognait pas. Il ne montrait pas les crocs. Sa queue battait lentement, comme pour saluer ces êtres condamnés.

Les coups de cravache s’abattirent sur son dos. Les gardes vociféraient, humiliés par ce refus. Pourtant Rex ne bougea pas. Il supporta la douleur en silence, et son mutisme résonnait plus fort que les hurlements de ses maîtres. Parmi les prisonniers, un murmure se répandit : « Même le chien sait que Dieu est là. » Ce fut une étincelle, minuscule mais réelle, dans un monde conçu pour étouffer toute lueur d’espoir.

Sobibor n’était pas seulement un camp de travail : c’était un camp d’extermination. Des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants y disparurent, engloutis par la brutalité de l’Holocauste. Le système nazi cherchait à transformer l’homme en poussière, à abolir jusqu’au souvenir de son humanité. Mais l’attitude de Rex devint un symbole discret, une résistance inattendue. Dans le regard d’un chien, les prisonniers lisaient la possibilité d’un refus, même infime, face à la barbarie.

Parmi eux se trouvait Samuel, un jeune homme juif originaire de Varsovie. Avant la guerre, il rêvait de devenir instituteur. Dans le camp, il n’était plus qu’un matricule, un dos voûté sous les coups et le froid. Pourtant, quand il vit Rex se coucher au lieu de mordre, il sentit son cœur battre à nouveau. Si même une bête dressée à tuer pouvait dire non, alors peut-être, lui aussi, pouvait garder vivante une part de lui-même. Cette idée fragile s’enracina dans son esprit et devint une arme contre le désespoir.

Les jours suivants, Samuel observa le chien. Chaque matin, Rex refusait encore. Chaque soir, il recevait des coups. Pourtant il revenait, les yeux doux, comme s’il portait en lui un secret : celui que la cruauté humaine n’était pas une fatalité. Et les prisonniers, épuisés, affamés, commençaient à chuchoter son histoire. Rex devenait une légende vivante, une respiration dans la suffocation du camp.

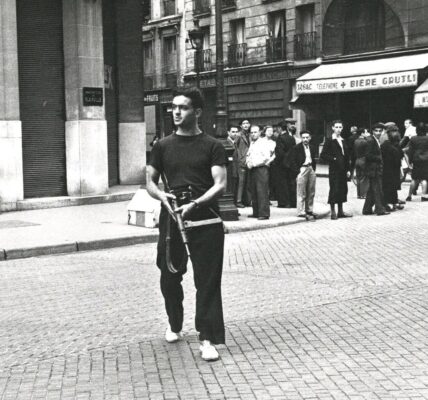

Le 14 octobre 1943, Sobibor s’embrasa. Ce jour-là, les prisonniers, organisés en secret, se révoltèrent. Armés de haches, de couteaux, de simples pierres, ils attaquèrent les gardes, mirent le feu aux baraquements et franchirent les barbelés. Le chaos régna. Les sirènes hurlèrent. Les balles sifflaient. Le camp, bâti pour broyer les hommes, fut secoué par une déflagration de liberté. Samuel courait parmi les siens, son cœur battant à rompre. Et au milieu de cette fuite éperdue, il crut voir Rex : le chien bondissait, non pas contre les prisonniers, mais vers la forêt, ses chaînes brisées.

Nul ne sut ce qu’il advint de lui après ce jour. Certains survivants jurèrent l’avoir vu disparaître entre les troncs, libre comme jamais. D’autres racontèrent qu’il errait encore près des villages, cherchant peut-être les visages des prisonniers qu’il avait épargnés. Peu importait la vérité : dans les mémoires, Rex demeura le chien qui refusa de mordre, le témoin silencieux d’une résistance possible même au cœur de l’enfer.

Pour Samuel, qui survécut à l’évasion et raconta plus tard son histoire, Rex fut plus qu’un animal : il fut un rappel que l’humanité pouvait survivre sous les formes les plus inattendues. L’Holocauste avait tenté d’éteindre toute lumière, mais un chien, par sa simple fidélité à une loi instinctive de vie, avait redonné foi à ceux qui n’avaient plus rien.

Aujourd’hui encore, quand on parle de Sobibor, on évoque les chiffres — centaine de milliers de victimes, le camp démantelé par les nazis après l’insurrection, les rares survivants porteurs de mémoire. Mais derrière ces statistiques, il reste des histoires, minuscules et immenses à la fois. L’histoire de Rex nous rappelle que même au milieu du mal absolu, des actes de résistance — humains ou animaux — pouvaient exister.

Et peut-être est-ce là la leçon ultime : la barbarie n’a pas réussi à tuer totalement la conscience. Dans un lieu construit pour nier Dieu et l’homme, un chien prouva que le refus était encore possible. Qu’il y a, dans chaque être vivant, une étincelle de dignité qui ne se laisse pas éteindre.

Sobibor n’est plus qu’un champ de silence aujourd’hui. Les arbres se dressent autour du mémorial, les oiseaux chantent où jadis les cris résonnaient. Mais ceux qui s’y rendent disent parfois qu’ils sentent une présence, comme un souffle venu d’ailleurs. Certains croient entendre un aboiement lointain, doux et obstiné. Ce n’est pas une menace, mais une mémoire : celle de Rex, le chien qui refusa de mordre.