Il suffit parfois d’un détail infime pour entrouvrir une brèche dans le silence de l’Histoire : une paillasse rongée par les puces, une toile rêche tirée sous le menton, et voilà qu’un jeune homme, à peine sorti de l’adolescence, parvient encore à s’illusionner qu’il dort « comme un roi ».

« J’ai une paillasse, pourrie d’ailleurs de totos et de puces, mais sur laquelle je m’étends avec délices. Une toile de tente ramenée sous le menton me donnant assez bien l’illusion du drap. Il ne m’en faut pas plus pour dormir comme un roi. »

Ce sont les mots de Maurice Malleron, aspirant au sein du 168ème régiment d’infanterie, blessé le 7 septembre 1917 à Verdun. Ces phrases, griffonnées dans un carnet tâché de boue et de sang, sont plus qu’un simple témoignage : elles sont l’écho d’une humanité obstinée, survivant au cœur de l’enfer.

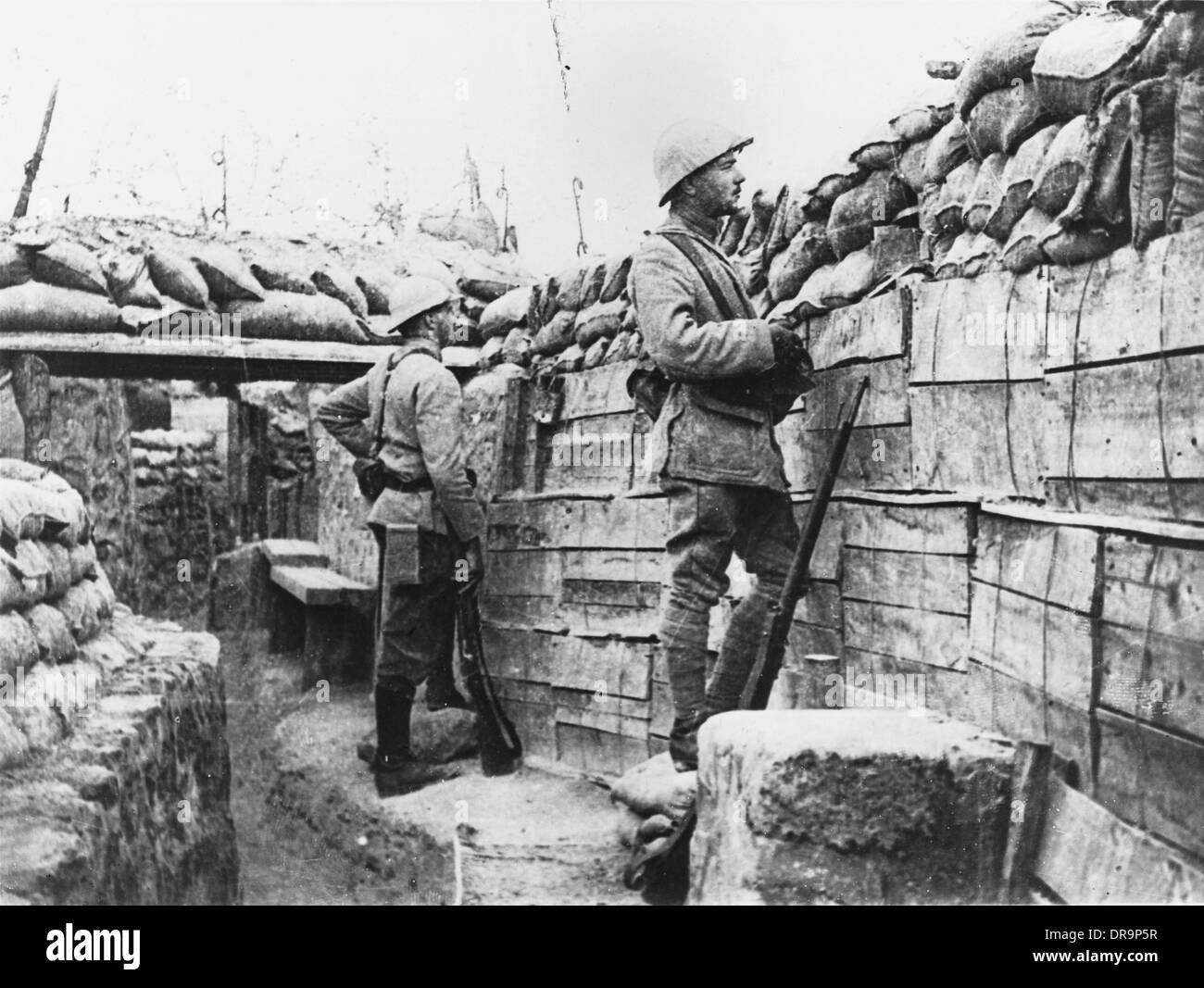

La photographie jaunie, sortie des archives, nous montre trois visages, à moitié engloutis dans un boyau de terre. Les casques pèsent, les yeux fixent un horizon que nous ne voyons pas. Autour d’eux, les branchages et les mottes de terre semblent se refermer, comme si la terre elle-même voulait les avaler.

Ces hommes sont encore vivants, mais déjà prisonniers d’un monde suspendu entre la vie et la mort. La tranchée, refuge dérisoire, est aussi un tombeau anticipé. La pluie la transforme en bourbier, le froid en caveau glacé, les obus en piège. Chaque instant peut être le dernier, et pourtant, on se surprend à sourire, à plaisanter, à rêver encore.

Maurice écrit comme on respire, pour se retenir de sombrer. Ses mots, simples, dépouillés, nous livrent l’intimité d’une génération sacrifiée. Car derrière le vacarme des canons, il y a des silences plus terribles encore : celui des absents, celui des camarades qu’on enterre à la hâte, celui des familles qui attendent des nouvelles sans savoir qu’elles ne viendront jamais.

Biographie fragmentée : un nom dans la boue

Maurice n’est pas un héros tel que les manuels scolaires aiment les inventer. Il n’est ni maréchal, ni stratège, ni figure de marbre. Il est fils, frère, ami. À vingt ans, ses rêves n’étaient pas d’occuper une tranchée à Verdun, mais de bâtir une vie ailleurs, là où la lumière n’est pas sans cesse engloutie par les ténèbres.

Blessé à la main gauche le 7 septembre 1917, il laisse derrière lui quelques carnets qui nous restituent ce qu’aucun monument ne pourra jamais rendre : la palpitation fragile d’une existence interrompue. Dans ses mots, nous percevons à la fois la lassitude et une vitalité têtue. Le corps souffre, mais l’esprit cherche un abri — même précaire — dans l’illusion d’un drap, d’une paillasse, d’un sommeil qui répare.

À travers lui, c’est toute une génération que l’on entend, celle qu’on a appelée la « génération perdue ». Ils avaient dix-huit, vingt ans, parfois moins. Leur univers a été confisqué par la boue des tranchées, la mécanique aveugle des canons, et le froid des ordres donnés depuis des bureaux lointains.

Guerre et oppression : les chaînes invisibles

La guerre n’est pas seulement le fracas des armes. C’est aussi une oppression sournoise, un système qui réduit l’homme à une fonction : tirer, avancer, mourir. L’individu disparaît, remplacé par une masse uniforme que l’on appelle « troupe ». Et pourtant, dans les carnets, dans les lettres, dans les photos volées entre deux assauts, l’individu résiste.

Plus tard, au cours du XXe siècle, d’autres oppressions viendront, plus systématiques encore, plus abominables : camps de concentration, ghettos, déportations. Les ombres de Verdun annonçaient déjà ces futurs cauchemars. Car dans chaque guerre, on retrouve la même mécanique : réduire l’homme au silence, au numéro, au cadavre.

Mais l’Histoire, aussi cruelle soit-elle, a une faiblesse : les mots. Une simple phrase griffonnée dans un carnet boueux peut défier le temps. Maurice, sans le savoir, a résisté de cette manière : en écrivant, en laissant trace. Ses mots sont plus vivants que les ordres de ses supérieurs, plus durables que le vacarme des obus.

La fraternité comme ultime rempart

Dans les tranchées, la fraternité était le seul luxe. On partageait une cigarette, une blague, un quignon de pain. On se donnait du courage quand les bombardements ne cessaient plus. C’était une humanité à nu, dépouillée de tout artifice.

Maurice, comme tant d’autres, a connu cette solidarité fragile. Un camarade qui vous couvre de sa capote quand le froid vous transperce, un autre qui vous tire hors de la boue quand vos bottes s’y enfoncent. Ces gestes minuscules étaient des actes héroïques. Ils étaient la preuve que, même dans la boue et le sang, l’homme restait capable de tendre la main à l’autre.

Et pourtant, cette fraternité avait un prix terrible : chaque perte était une blessure intime. Chaque départ laissait un vide que rien ne pouvait combler. C’est ce va-et-vient entre la chaleur des liens et la brutalité des pertes qui a forgé ces existences mutilées.

L’écho contemporain : pourquoi se souvenir

Aujourd’hui, les tranchées sont recouvertes d’herbe. Le vent passe sur les collines de Verdun comme s’il voulait effacer le passé. Mais sous cette herbe, sous cette terre, dorment encore des milliers de jeunes hommes. Maurice est l’un d’eux.

Se souvenir n’est pas un exercice scolaire ou une commémoration figée. C’est une nécessité. Car l’oubli est le terreau de la répétition. Quand on oublie Verdun, on prépare Auschwitz. Quand on efface la douleur des camps, on prépare d’autres génocides.

Les mots de Maurice résonnent donc au-delà de leur contexte. Ils nous rappellent que chaque vie humaine compte, que chaque voix mérite d’être entendue. Et que l’histoire de l’oppression — qu’elle soit militaire, idéologique ou raciale — doit être racontée, encore et encore, pour que jamais elle ne s’impose comme une fatalité.

Conclusion : la mémoire comme acte de résistance

La paillasse de Maurice, infestée de puces, est devenue un symbole. Elle nous dit que l’homme peut trouver une illusion de confort au cœur de l’horreur. Elle nous dit aussi que l’écriture peut sauver de l’oubli ce que la guerre voulait détruire.

L’image des trois soldats, dans leur trou de terre, n’est pas seulement une archive. Elle est une prière silencieuse, une injonction adressée à ceux qui vivent aujourd’hui : souvenez-vous. Souvenez-vous de la boue, du froid, des vies brisées. Souvenez-vous des camps, des barbelés, des wagons scellés. Souvenez-vous de ceux qui, comme Maurice, ont laissé quelques lignes tremblées pour que nous sachions.

Car la mémoire est l’arme la plus puissante contre l’oppression. Elle est ce qui nous empêche de glisser à nouveau dans l’abîme. Et si nous avons encore la force d’écrire, de raconter, d’enseigner, alors peut-être l’humanité, malgré ses failles, saura se redresser.

Verdun, Auschwitz, les camps, les tranchées : autant de cicatrices. Mais derrière chaque cicatrice, il y a une leçon. Et derrière chaque leçon, il y a une promesse : que plus jamais la barbarie ne triomphe du souvenir.