« Sans souci de grades et des conditions sociales, nous nous étions attachés profondément les uns aux autres. Sous la rigueur imméritée de notre destin, nous éprouvions pour nos camarades de combat des sentiments fraternels. »

Ces mots d’Henri Malherbe, ancien Poilu et prix Goncourt 1917 pour La Flamme au poing, résonnent comme une vérité universelle. Dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, au cœur de la boue, du froid et des bombardements, ce n’était ni la gloire ni la discipline militaire qui soutenait les hommes, mais bien la fraternité.

Car la guerre de 14-18, cette Grande Guerre qui a saigné la France et l’Europe entière, fut aussi l’histoire de millions de destins anonymes, soudés par la douleur et la solidarité. Et si aujourd’hui encore les clichés sépia des Poilus nous bouleversent, c’est parce qu’ils nous parlent d’humanité — d’une humanité que la guerre n’a pas réussi à détruire.

Pour comprendre la force de ces liens, il faut d’abord évoquer ce que fut le quotidien des soldats français de la Première Guerre mondiale.

La plupart venaient de villages, de petites villes, d’horizons modestes. Paysans, ouvriers, étudiants, instituteurs… tous se retrouvèrent jetés dans le même enfer. La hiérarchie sociale qui séparait les classes dans la vie civile s’effaçait peu à peu au front. Dans les tranchées de Verdun, de la Somme, de l’Artois, tous étaient égaux devant la peur et la mort.

La boue collait aux uniformes, l’humidité rongeait les os, les poux et les rats partageaient le quotidien des hommes. Les obus, les gaz, les assauts meurtriers rythmaient leur vie. Mais c’est précisément dans cette noirceur qu’éclatait une lumière fragile : celle de la camaraderie.

Un Poilu n’était jamais seul. Chaque homme veillait sur son voisin. On partageait la nourriture, parfois rare et infecte. On se prêtait une couverture pour survivre au gel des nuits d’hiver. On échangeait des lettres, on se lisait à voix basse les mots des familles, comme pour prolonger un peu la chaleur des foyers absents.

Cette fraternité au front n’était pas une option : elle était une nécessité. Quand les obus sifflaient, quand les ordres d’assaut résonnaient, il fallait trouver en soi une force surhumaine. Mais souvent, ce qui poussait à sortir de la tranchée, ce n’était pas la patrie abstraite, mais le regard du camarade à côté. Mourir seul était insupportable, mais mourir pour sauver celui qui partageait sa misère devenait un acte possible.

Parmi les milliers de témoignages des anciens combattants, certains récits frappent par leur simplicité bouleversante.

Un soldat raconte comment, lors d’une accalmie, un Allemand lança un morceau de pain dans la tranchée française. Un Poilu, surpris, lui renvoya une boîte de sardines. Pendant quelques minutes, les ennemis cessèrent d’être des cibles et redevinrent des hommes affamés.

Un autre évoque la mort de son meilleur ami, tombé à ses côtés. Il confie qu’il ne se souvient plus des batailles ni des ordres, mais seulement du visage de ce camarade, et de la promesse muette de continuer à vivre pour deux.

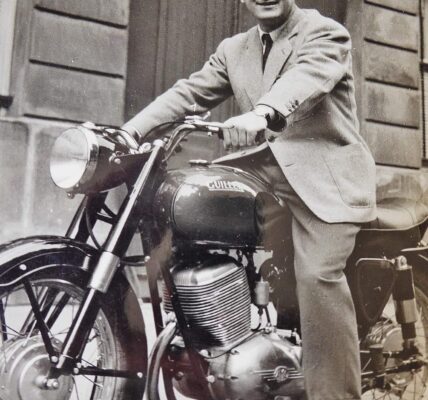

Aujourd’hui, quand nous regardons ces vieilles photographies où les Poilus posent ensemble, parfois souriants malgré l’horreur, nous devons voir plus qu’une image figée. Ces clichés témoignent de cette solidarité entre soldats, de cette fraternité indestructible née dans l’adversité.

La France porte encore les cicatrices de la Grande Guerre : monuments aux morts dans chaque village, tombes alignées dans les nécropoles nationales, noms gravés dans la pierre. Mais au-delà des chiffres — 1,4 million de Français tués — il reste une mémoire intime : celle de ces hommes qui, malgré tout, ont choisi l’amitié contre la solitude, la solidarité contre le désespoir.

Il serait facile de réduire la Première Guerre mondiale à une tragédie de chiffres et de batailles. Mais ce serait oublier qu’elle fut aussi un laboratoire de l’âme humaine. Dans la souffrance, les Poilus ont inventé une forme d’amour fraternel, une tendresse rude mais sincère, qui dépassait les frontières sociales.

Comme l’écrivait Henri Malherbe : « Sous la rigueur imméritée de notre destin, nous éprouvions pour nos camarades de combat des sentiments fraternels. » Cette phrase résume à elle seule ce que fut cette guerre : une lutte contre la mort, mais aussi une victoire de la vie, car l’amitié survécut à l’inhumanité.

Un siècle plus tard, que nous reste-t-il de ces Poilus ? Leur exemple. Dans un monde souvent divisé, fragmenté, individualiste, leur fraternité nous rappelle que dans l’épreuve, les hommes peuvent encore se serrer les coudes, abolir les différences, partager l’essentiel.

Ces visages figés sur les photos, ces regards graves ou rieurs, sont autant de leçons silencieuses. Ils nous disent que la guerre détruit des vies, mais qu’elle ne peut anéantir l’humanité.

C’est là le véritable héritage des soldats de la Première Guerre mondiale : nous apprendre que la fraternité, quand elle naît dans la douleur, est éternelle.