16 août 1927. Paris s’éveille dans une lumière d’été douce et incertaine. Dans une petite chambre du quartier populaire de Belleville, les premiers cris d’une enfant résonnent entre les murs écaillés. Elle s’appelle Fanny Wozniak, fille d’une famille juive venue de Pologne, fuyant les ombres menaçantes de l’Europe centrale pour chercher, en France, une vie plus juste. Sa mère, épuisée mais heureuse, la serre contre elle comme une promesse d’avenir. Son père, ouvrier modeste, lui caresse la joue en silence. Dans cette petite pièce aux fenêtres entrouvertes, l’espoir semble encore possible.

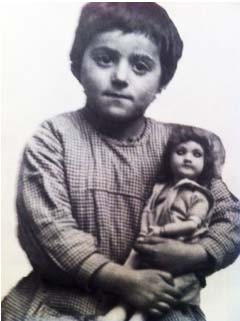

Fanny grandit vite. Dans les ruelles de Belleville, elle court derrière les cerfs-volants de fortune, joue aux billes avec les garçons et se réfugie dans la lecture quand la pluie enferme les enfants à l’intérieur. Ses yeux sombres brillent d’une curiosité insatiable. Elle aime apprendre, rêver, interroger le monde. Sa poupée en chiffon, qu’elle tient souvent contre elle, devient le témoin silencieux de ses confidences d’enfant. Pour ses parents, elle incarne l’avenir même : cette République française qu’ils idéalisent, avec ses promesses d’égalité et de liberté, semble lui tendre les bras.

Mais l’histoire, cruelle et implacable, ne laisse guère le temps aux rêves. En septembre 1939, lorsque la guerre éclate, Fanny n’a que douze ans. Paris change de visage. Les vitrines s’assombrissent, les voix se font plus basses, la peur commence à s’installer. Puis vient juin 1940, l’Occupation. Dans les rues où résonnaient autrefois des rires d’enfants, chaque bruit de bottes annonce désormais la menace. Les lois antisémites tombent comme un couperet : interdiction d’école, interdiction de travailler, interdiction de vivre.

La famille Wozniak subit l’humiliation quotidienne. Fanny, privée de ses camarades de classe, regarde les autres enfants franchir la grille de l’école tandis qu’on lui interdit l’entrée. Son père, artisan, est obligé d’apposer le mot « Juif » sur sa vitrine. Peu à peu, les voisins détournent le regard, certains par peur, d’autres par consentement. La République protectrice s’efface, remplacée par le régime de Vichy et la collaboration active.

En juillet 1942, la grande rafle du Vél’ d’Hiv frappe Paris de stupeur. Des milliers de familles sont arrachées à leur foyer. Les rumeurs courent dans Belleville, on parle de déportations, de camps, de convois vers l’Est. Les parents de Fanny tentent de la rassurer, mais leurs yeux trahissent une angoisse qu’ils n’arrivent plus à dissimuler.

Puis vient septembre 1942. Fanny a quinze ans. Elle tient encore sa poupée dans ses bras quand la porte de l’appartement s’ouvre brutalement. Des uniformes surgissent, des cris, des ordres. En quelques minutes, elle est séparée de sa mère et de son père. Ses mains cherchent en vain celles qui l’ont portée, celles qui l’ont protégée. Le silence de la rue se brise sous les pleurs et les coups de crosse.

Le voyage qui suit est un supplice. On la pousse, avec des dizaines d’autres, dans un wagon à bestiaux. L’air est suffocant, saturé de peur et d’urine. Les prières des anciens se mêlent aux cris des enfants. Les jours et les nuits se confondent dans une obscurité étouffante. Chaque arrêt du train résonne comme une condamnation.

Quelques jours plus tard, les portes s’ouvrent sur un autre monde : Auschwitz. Les barbelés hérissés, les miradors, les cheminées crachant une fumée épaisse. Fanny franchit le portail marqué Arbeit macht frei. Elle n’est plus un prénom, plus une enfant, mais un numéro inscrit à l’encre sur un registre. Ses cheveux sont rasés, sa robe remplacée par un vêtement rayé trop grand pour son corps fragile. La poupée qu’elle tenait serrée contre elle a disparu, arrachée, comme tout ce qui lui restait d’enfance.

Dans ce lieu où l’humanité s’efface, Fanny survit quelques semaines. Ses yeux, jadis emplis de lumière, deviennent opaques, comme éteints par l’indicible. Le 25 octobre 1942, son nom est rayé du registre. Quinze années réduites à une ligne, un chiffre, une date.

Pourtant, son histoire ne s’arrête pas là. Car dans les rues de Belleville, des décennies plus tard, une photographie subsiste. On y voit une enfant en robe à carreaux, tenant une poupée sur ses genoux. Son regard, grave et profond, traverse le temps. C’est ce regard qui interroge, qui nous rappelle que derrière chaque chiffre de la Shoah se cache une vie, une voix, une promesse d’avenir volée.

L’histoire de Fanny Wozniak n’est pas isolée. Elle est le reflet de milliers d’autres enfants juifs de France, déportés, assassinés, effacés trop tôt. Mais à travers ce visage, nous pouvons entrevoir ce que les bourreaux n’ont jamais pu détruire : la mémoire, l’amour, l’humanité.

Aujourd’hui, dans les musées, sur les murs des écoles, dans les cérémonies de commémoration, son prénom résonne encore. Fanny n’a pas eu le temps de devenir adulte, mais son souvenir nous oblige à ne pas détourner le regard.

Chaque année, lorsque les survivants du Vél’ d’Hiv témoignent, lorsque les élèves visitent les camps, la voix de Fanny s’élève en silence, comme une prière fragile : « N’oubliez pas. »

Il est facile de se perdre dans les chiffres, de se réfugier derrière l’abstraction des millions de victimes. Mais il suffit d’un visage, celui de Fanny, pour que l’Histoire reprenne chair et sang. Son regard d’enfant, fixé sur l’objectif, tient lieu de testament. Dans ses yeux, il y a l’innocence volée, la douleur muette, mais aussi une forme d’espérance : celle que nous ne laisserons plus jamais l’oubli recouvrir son nom.

Car la mémoire est la seule victoire possible sur la barbarie.

Fanny Wozniak, née à Paris le 16 août 1927. Déportée à Auschwitz en septembre 1942. Assassinée le 25 octobre 1942. Quinze ans d’existence. Une vie entière qui devait s’ouvrir, fauchée par la haine.

Et dans nos consciences, une question demeure, brûlante, insistante : combien d’autres Fanny ont été réduites au silence ?