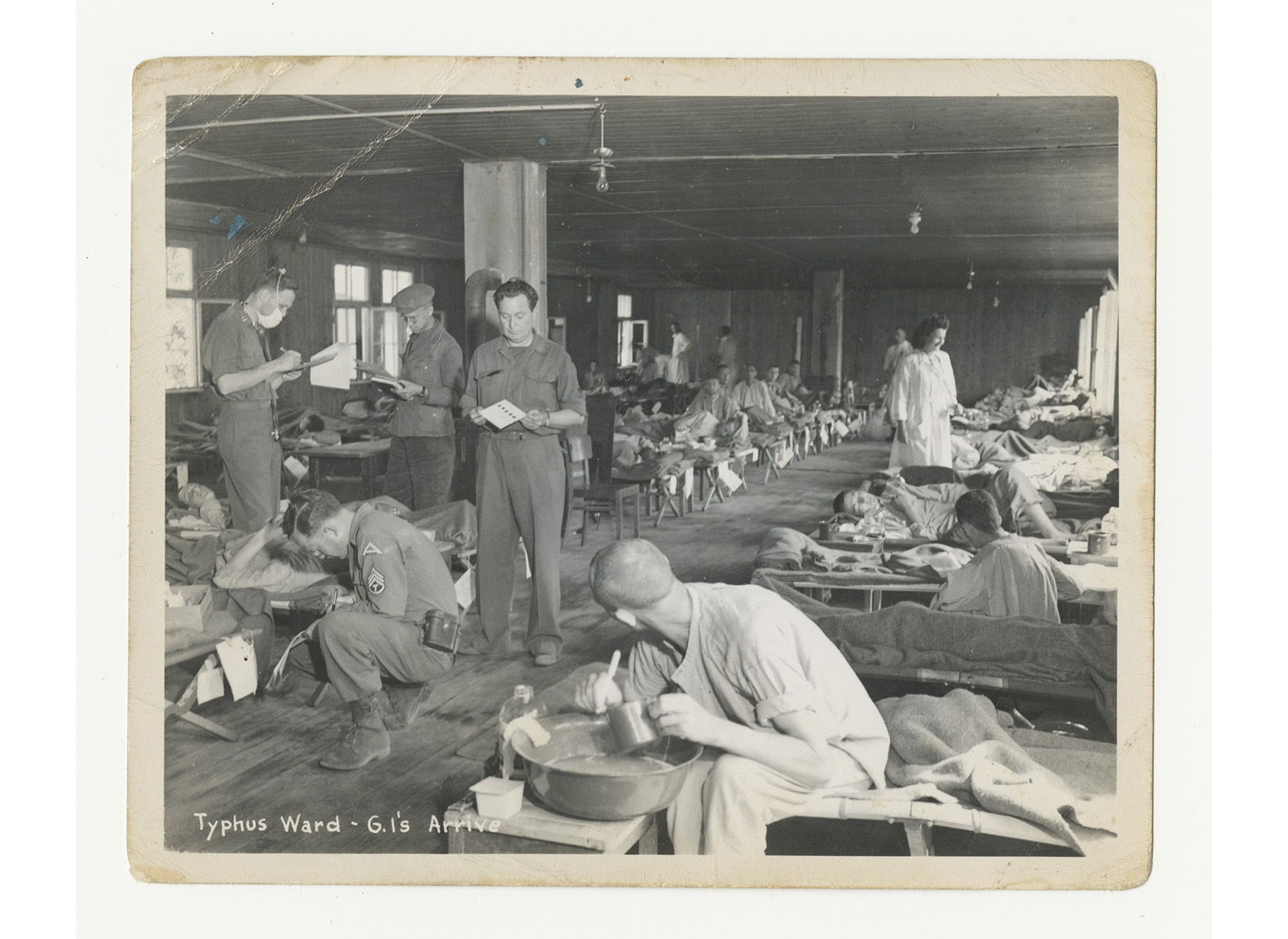

En 1945, le monde découvrit avec horreur ce que l’humanité était capable de faire contre elle-même. Le camp de concentration de Dachau, situé près de Munich en Allemagne, devint le symbole de l’oppression, de la souffrance et du combat silencieux pour préserver la dignité humaine. Plus de deux cent mille prisonniers passèrent par ce lieu, où la vie et la mort se côtoyaient chaque jour, où la faim, la peur et le désespoir étouffaient toute lueur d’avenir.

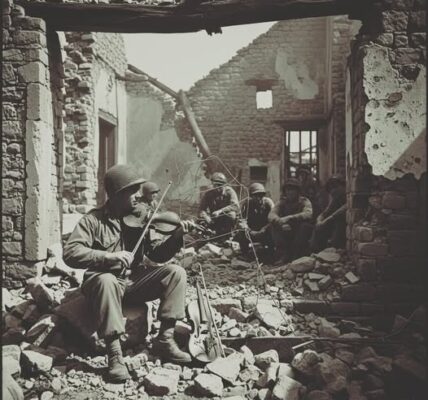

Pourtant, même au cœur de cette obscurité, des gestes minuscules, presque invisibles, parvenaient à ranimer une étincelle d’humanité. Ces gestes n’étaient pas des cris de révolte, mais des prières murmurées dans le silence des nuits glaciales, des regards échangés, des mains serrées en cachette. Dans ce monde privé de liberté, la foi et l’espérance devenaient les seules armes possibles.

Un prisonnier, dont le nom s’est perdu dans les archives de l’Histoire, trouva une façon unique de résister. Chaque soir, alors que les autres sombraient dans l’épuisement, il se mettait à genoux et remuait les lèvres en silence. Aucun mot n’était audible, mais son visage exprimait une intensité bouleversante. Il priait sans voix, dialoguant intérieurement avec son Dieu, avec ses morts, avec l’humanité entière.

Cette prière silencieuse fut au départ un acte solitaire. Mais très vite, d’autres prisonniers, témoins de ce rituel discret, commencèrent à l’imiter. Ils ne prononçaient pas de paroles, mais leurs lèvres bougeaient doucement, comme un souffle commun, un écho fragile mais indestructible. Cette chaîne de prières muettes se propagea de baraquement en baraquement, devenant une forme de résistance spirituelle face à l’inhumanité des bourreaux.

Dans un univers où tout semblait perdu, cette prière muette redonnait un sens à la vie. Chaque prisonnier qui y participait retrouvait, ne serait-ce qu’un instant, une part de dignité. La foi n’était pas seulement religieuse : elle incarnait l’espérance, la volonté de survivre, la certitude qu’un avenir meilleur restait possible au-delà des barbelés.

La puissance de cette prière venait de son silence. Aucun garde ne pouvait la réprimer, car elle ne faisait pas de bruit. Aucun décret ne pouvait l’interdire, car elle se déroulait dans le secret des âmes. C’était un langage universel, compris de tous, qu’on soit croyant ou non. Elle transcendait les frontières, les cultures, les langues, et unissait les prisonniers dans un même souffle d’humanité.

Un matin, l’homme qui avait initié cette prière silencieuse disparut. Personne ne sut jamais s’il avait été transféré, exécuté ou simplement englouti par la machine de mort nazie. Mais son absence ne mit pas fin à son héritage. Au contraire, son geste, simple et immense, survécut à sa disparition.

Les prisonniers continuèrent à prier en silence, chaque soir, comme pour prolonger sa présence invisible parmi eux. Cette persistance fut une manière de témoigner : tant que la prière continuait, il n’était pas mort tout à fait. Il vivait dans chaque mouvement de lèvres, dans chaque souffle muet qui s’élevait vers le ciel lourd et sans étoiles de Dachau.

Après la libération du camp en avril 1945, les survivants racontèrent ce rituel discret aux journalistes, aux historiens, aux familles endeuillées. La prière silencieuse de Dachau devint un symbole : celui de la capacité de l’homme à préserver son humanité même dans les conditions les plus inhumaines.

Aujourd’hui encore, au pied des monuments commémoratifs de Dachau, des visiteurs s’agenouillent parfois devant une simple croix de bois, un amas de pierres, et ferment les yeux en silence. Leur geste n’est pas anodin : il s’agit d’un écho, un hommage à ceux qui, il y a quatre-vingts ans, avaient trouvé dans le silence une arme plus forte que la barbarie.

Cette histoire n’est pas seulement celle d’un camp de concentration. Elle nous parle du pouvoir de la foi, de la résistance et de l’unité humaine face à l’oppression. Dans un monde moderne souvent bruyant, où les mots sont galvaudés et où l’information circule en continu, la prière silencieuse de Dachau nous rappelle la force du silence, la valeur de l’intériorité, et l’importance de la mémoire.

Elle nous enseigne que résister ne signifie pas toujours se révolter bruyamment. Résister peut être un geste discret, invisible, mais qui change le cœur des hommes. Dans ce silence partagé, les prisonniers trouvaient la force de tenir un jour de plus, d’espérer encore, de croire en un futur qu’ils ne verraient peut-être jamais.

Chaque génération a le devoir de transmettre cette mémoire. Non pas comme un simple fait historique, mais comme une leçon vivante. La prière silencieuse de Dachau doit inspirer les jeunes, rappeler aux adultes la fragilité de la paix, et inviter chacun à cultiver l’espérance même dans les épreuves.

Car au-delà du camp, ce récit rejoint toutes les souffrances humaines. Partout où des hommes et des femmes sont opprimés, emprisonnés, réduits au silence, il existe encore des gestes invisibles de résistance, des prières muettes qui unissent et donnent du courage.

La Prière Silencieuse – Dachau, 1945, n’est pas seulement une histoire émouvante. C’est un héritage universel. Elle nous dit que dans les pires ténèbres, il reste toujours une lumière, parfois fragile, mais indestructible. Elle nous apprend que la dignité humaine survit même au cœur de l’horreur, et que la mémoire des gestes les plus simples peut traverser les siècles.

À Dachau, un homme anonyme, par un simple mouvement de lèvres, donna naissance à une tradition de foi et d’espérance qui continue de résonner aujourd’hui. C’est ce murmure invisible qui nous parvient encore, et qui nous invite à nous souvenir, à prier en silence, et à croire que l’humanité, malgré ses chutes, peut toujours se relever.