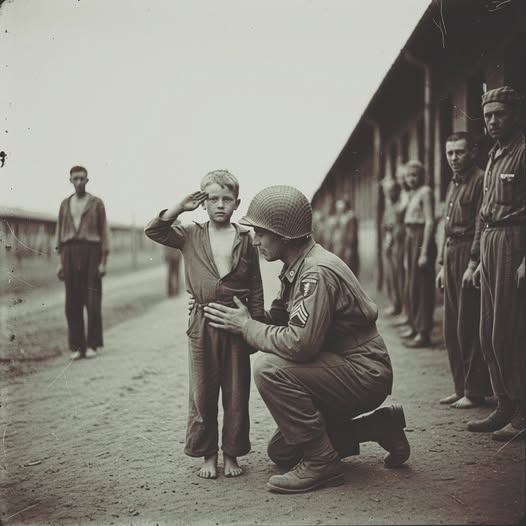

Dans l’aube glaciale du printemps 1945, quand les soldats américains franchirent enfin les portes du camp de concentration de Buchenwald, ils découvrirent un paysage d’horreur qu’aucun récit, aucun rapport militaire, aucune rumeur transmise par la Résistance ne pouvait véritablement préparer. Les barbelés, les miradors, les baraques en bois délabrées portaient encore l’empreinte de l’oppression nazie. Les silhouettes décharnées qui erraient dans la cour, vêtues de pyjamas rayés, n’étaient plus que des spectres d’humanité. Mais au milieu de ce théâtre d’ombres, une scène singulière allait marquer à jamais la mémoire des libérateurs : celle d’un petit garçon, osseux, les joues creusées, les yeux brûlant d’une lumière à la fois fragile et insoumise.

L’enfant, vacillant sur ses jambes trop maigres, leva une main tremblante à son front et offrit un salut militaire aux soldats américains. Ce geste, à la fois incongru et bouleversant, fit tomber les défenses intérieures de ces hommes aguerris par la guerre. L’un d’eux, un sergent au visage tanné par les batailles, posa un genou à terre, à hauteur de l’enfant. Sa voix, étranglée par l’émotion, murmura doucement :

— Plus de saluts, mon fils. Tu es libre maintenant.

Le garçon, qui n’avait plus de force pour parler, se contenta de baisser le bras, puis se jeta dans l’étreinte de cet inconnu devenu, l’espace d’un instant, son père, son refuge, son monde entier. Ce fut la première fois depuis des années qu’il sentit une chaleur humaine, une protection, une promesse de vie.

Pour comprendre la profondeur de ce moment, il faut se rappeler ce que représentait Buchenwald, ce camp de concentration situé près de Weimar, en Allemagne. Entre 1937 et 1945, plus de 250 000 prisonniers y furent déportés : opposants politiques, résistants, Juifs, Tziganes, prisonniers de guerre soviétiques, intellectuels, enfants aussi… La Seconde Guerre mondiale avait fait de ces lieux des abattoirs d’âmes, où l’humanité était dépouillée de toute dignité.

L’enfant du salut n’était pas un héros au sens traditionnel. Il n’avait ni armes, ni gloire, ni victoire militaire à revendiquer. Son héroïsme résidait dans sa survie, dans le simple fait d’être encore debout quand tant d’autres enfants de son âge avaient disparu dans les flammes des crématoires ou sous les coups de bottes des gardiens SS. Son salut n’était pas une soumission, mais un cri muet : Je suis encore là. Vous ne m’avez pas détruit.

Les soldats américains racontèrent plus tard que ce salut brisa quelque chose en eux. Ces hommes, habitués au bruit des canons, aux camarades tombés à leurs côtés, à la puanteur des cadavres sur les champs de bataille, se trouvèrent face à une forme d’innocence qui avait résisté à l’enfer.

L’un d’eux nota dans son journal :

« J’ai vu un enfant dans un camp de concentration lever la main comme un soldat. À ce moment précis, j’ai compris pourquoi nous nous battions. Pas pour des frontières. Pas pour des généraux. Mais pour que ce petit garçon puisse un jour grandir sans craindre les chaînes ni la faim. »

Ce témoignage allait circuler dans les semaines qui suivirent la libération de Buchenwald, relayé dans la presse américaine. On y voyait la photographie d’un enfant au torse maigre, saluant maladroitement, entouré d’hommes en uniforme rayé, témoins silencieux de l’instant.

Le petit garçon survécut. Transporté dans un centre de soins en France, puis adopté par une famille américaine, il reconstruisit lentement sa vie. Mais l’ombre de l’Holocauste resta gravée dans son corps et dans son cœur. Chaque nuit, il rêvait des visages perdus, des appels interminables sous la neige, des coups de fouet, des camarades tombant à ses côtés.

Et pourtant, il trouva la force de transformer sa douleur en parole. Devenu adulte, il témoigna inlassablement dans les écoles, les universités, les musées de la mémoire. Son histoire portait un message simple, mais universel : la liberté n’est jamais acquise, elle se mérite, elle se défend, et surtout elle se partage.

Il répétait souvent à ceux qui l’écoutaient :

— Le premier cadeau que la liberté m’a offert, ce fut une étreinte. Avant même du pain, avant même un toit. Une étreinte d’un soldat inconnu. C’est cela qui m’a sauvé.

L’histoire de « l’enfant qui salua » dépasse le simple cadre de Buchenwald. Elle est devenue un symbole universel de la résilience humaine face à la barbarie. Ce geste d’un enfant mourant, imitant maladroitement les adultes, disait plus que des milliers de discours. Il montrait que même au cœur de l’oppression, une étincelle d’humanité peut subsister.

Aujourd’hui encore, cette image circule dans les expositions dédiées à la mémoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale. Les visiteurs, jeunes ou vieux, s’arrêtent devant elle, bouleversés par l’expression de ce petit visage. Certains pleurent, d’autres restent silencieux, comme si le temps s’était suspendu.

Parler de l’Holocauste, de Buchenwald, des enfants rescapés des camps de concentration, ce n’est pas seulement revisiter le passé. C’est un devoir de mémoire qui touche aussi à notre présent. Dans un monde où les discours de haine refont surface, où les idéologies totalitaires cherchent encore à séduire, le récit de cet enfant rappelle à quel point la liberté est fragile.

Le camp de concentration de Buchenwald est devenu un lieu de recueillement, un site historique où l’on enseigne aux nouvelles générations ce que signifie la dignité humaine et pourquoi il est vital de la défendre. Le salut de cet enfant est enseigné dans les cours d’histoire, mentionné dans les musées, repris dans les articles consacrés à la Seconde Guerre mondiale et à l’Holocauste.

Les mots-clés tels que camp de concentration, mémoire de la guerre, enfant rescapé de l’Holocauste, trouvent ici leur pleine résonance : ils ne sont pas de simples termes pour le référencement, mais des passerelles vers la vérité, des balises pour que l’oubli ne vienne pas ensevelir les cris des innocents.

« L’Enfant qui salua » n’est pas seulement un épisode isolé parmi des milliers de récits de survie. Il est une parabole. Celle de la dignité qui refuse de mourir, même dans la boue et les cendres. Celle de la force des symboles, capables de réveiller les consciences les plus endurcies.

Ce salut, fragile et maladroit, a traversé les décennies. Il continue d’émouvoir, de questionner, de rappeler à chacun de nous qu’au-delà des chiffres — six millions de Juifs exterminés, des millions d’autres victimes oubliées — il y avait des visages, des gestes, des enfants.

Et à travers lui, nous comprenons une vérité essentielle : la mémoire n’est pas une charge, mais un héritage. Elle nous oblige à rester debout, à saluer à notre tour la vie, et à répéter sans cesse : Plus jamais ça.