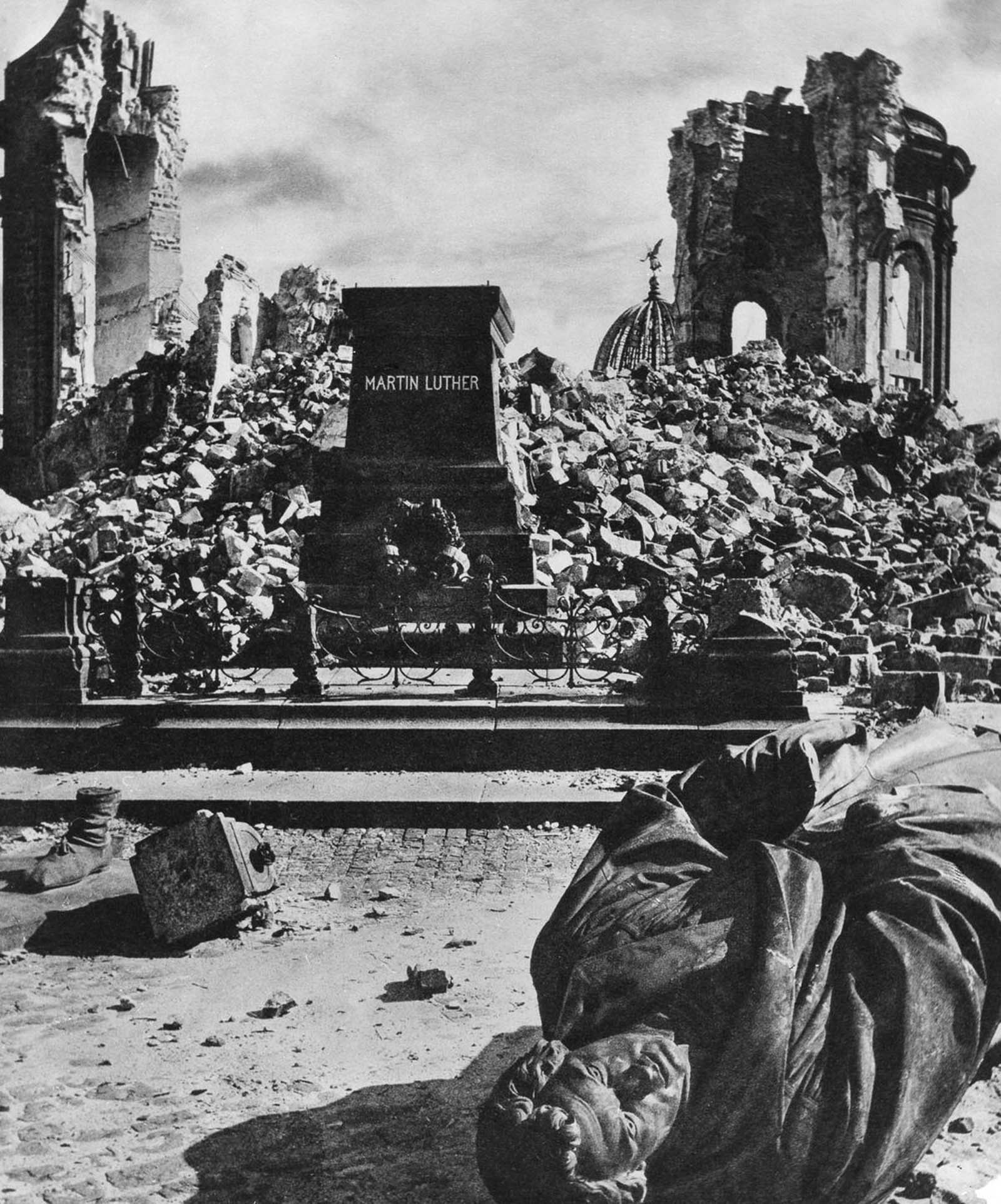

Le ciel de Dresde, en février 1945, n’était plus qu’un immense brasier. Des flammes dévoraient les toits, les églises, les bibliothèques. Les pierres séculaires éclataient sous la chaleur, les vitres fondaient comme des larmes de verre. Dans ce chaos incandescent, une ville entière se consumait, engloutissant en une seule nuit des siècles de mémoire, des familles entières, des rêves ordinaires.

Au milieu de ce désert de cendres et de silence, une jeune femme avançait. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient rougis par la fumée et les larmes. Elle ne cherchait plus vraiment son chemin, car tout repère avait disparu. Elle cherchait des visages. Son père, sa mère, sa sœur. Mais à mesure qu’elle soulevait les pierres, que ses doigts se coupaient sur les briques éclatées, elle comprenait qu’il n’y avait plus rien. Tout avait été englouti dans la tempête de feu.

Alors qu’elle s’agenouillait, brisée par l’épuisement et la douleur, son regard tomba sur un éclat insolite : une rose. Elle n’était pas intacte. Ses pétales, noircis et flétris, portaient les cicatrices du feu. Mais elle tenait encore debout, fragile, obstinée, plantée dans les ruines comme une défiance adressée au néant.

La jeune femme prit la fleur entre ses doigts sales, la serra contre elle, et murmura d’une voix à peine audible :

— Si cette rose a survécu, peut-être que moi aussi je le peux.

Les jours qui suivirent furent marqués par un silence assourdissant. Dresde, jadis surnommée la « Florence de l’Elbe », n’était plus qu’un squelette calciné. Les survivants erraient comme des fantômes, vêtus de loques, les yeux perdus dans le vide. Les cadavres s’amoncelaient dans les rues, brûlés jusqu’à devenir méconnaissables. Les cloches ne sonnaient plus, les enfants ne jouaient plus. Seuls les corbeaux accompagnaient les pas hésitants des vivants.

La jeune femme, avec sa rose dans la main, refusait de laisser la désolation l’anéantir. Chaque matin, elle retournait au même endroit, ramassait un fragment de ce qui avait été sa maison, puis regardait la fleur. C’était une prière silencieuse, une promesse à elle-même. Elle savait que rien ne redeviendrait jamais comme avant, mais elle sentait, au plus profond d’elle, qu’il lui fallait porter en elle un témoignage.

Les années passèrent. La guerre prit fin, les ruines furent peu à peu remplacées par de nouvelles façades, des rues reconstruites. Mais rien ne pouvait reconstruire ce qu’elle avait perdu. Ses parents, sa sœur, ses voisins, son enfance : tout reposait à jamais sous la poussière.

Elle avait conservé la rose. Séchée, fragile, elle l’avait glissée dans un petit carnet qu’elle gardait près d’elle comme d’autres gardent une relique sacrée. Chaque fois qu’elle l’ouvrait, elle se souvenait du goût amer des cendres, de la chaleur suffocante des flammes, du cri muet de milliers d’âmes emportées. Mais elle se souvenait aussi de cette certitude née au milieu du désespoir : la vie, même brisée, cherchait encore à éclore.

La rose devint pour elle un symbole. Elle la montrait parfois à ses enfants, des années plus tard, lorsqu’ils lui demandaient pourquoi elle pleurait en silence certains soirs. Elle leur expliquait que le monde pouvait se couvrir de ténèbres, que l’homme pouvait se transformer en prédateur de son propre frère, mais qu’il existait toujours, quelque part, un signe de beauté, une preuve que la vie ne renonçait jamais totalement.

L’histoire de Dresde n’est pas seulement celle d’une ville détruite. Elle est celle de milliers de destins fracassés par la guerre, de familles effacées de la mémoire collective, de survivants condamnés à porter un deuil impossible. Mais dans cette tragédie se cache aussi un éclat d’espérance.

La jeune femme, agenouillée dans les décombres, tenant une rose calcinée entre ses mains noircies, incarne cette vérité universelle : même au cœur du désastre, l’homme est capable de voir dans un geste minuscule, dans une fleur rescapée, une raison de continuer.

Elle n’était pas une héroïne au sens classique. Elle n’a pas mené d’armée, ni signé de traité. Son acte de résistance fut intime, silencieux : croire, au milieu des ruines, qu’il restait une place pour la vie. Et cette foi, transmise de génération en génération, valait toutes les victoires.

Aujourd’hui encore, en parcourant Dresde reconstruite, parmi les pierres nettoyées et les places animées, il est difficile d’imaginer ce qu’il y eut en 1945. Mais ceux qui savent, ceux qui se souviennent, portent en eux cette cicatrice. Et quelque part, dans une armoire ou un carnet oublié, une rose séchée dort peut-être encore, gardienne muette d’une mémoire que rien ne doit effacer.

La rose dans les ruines n’était pas seulement une fleur. Elle était un serment. Celui qu’aucun bombardement, aucun régime, aucune guerre ne pourrait jamais tuer la capacité humaine à espérer, à aimer, à reconstruire.