Sylvain grandissait entre les murs de la maison familiale, apprenant les premiers mots d’hébreu lors des prières du Shabbat, découvrant les saveurs du miel sur le pain de fête, et surtout, s’accrochant au regard tendre de ses parents. Sa vie, pourtant simple, était tissée d’amour et de chaleur.

Mais dans l’Europe de la fin des années 1930, l’innocence était un luxe que l’Histoire refusait d’accorder.

Lorsque la guerre éclata, Metz se trouva happée dans les griffes de l’occupation. Les affiches nazies envahirent les murs, les noms juifs furent marqués d’une étoile, et l’air même sembla s’alourdir d’une menace invisible.

Pour un enfant comme Sylvain, les changements étaient incompréhensibles. Pourquoi ses amis d’école détournaient-ils le regard ? Pourquoi devait-il porter cette étoile jaune sur sa poitrine fragile ? Sa mère essayait de transformer l’ignominie en jeu, lui disant que c’était une “étoile du ciel”, un signe que Dieu veillait encore. Mais dans le silence des nuits, ses larmes étouffées trahissaient sa peur.

Les rafles commencèrent. Les trains, au départ, n’étaient que des rumeurs lointaines. Puis ils devinrent une réalité : des familles entières disparaissaient, happées dans la nuit, avalées par les convois de wagons à bestiaux. Metz n’était plus un foyer, mais une antichambre de l’enfer.

En septembre 1942, le nom Kozubski apparut sur une liste. La famille fut arrachée à son foyer, rassemblée dans un camp de transit avant d’être livrée à la mécanique implacable de la déportation.

Le train, bondé, sentait la sueur, la peur et la mort. Dans l’obscurité du wagon, Sylvain serrait la main de sa mère avec la force de ceux qui s’accrochent à la seule certitude qu’il leur reste : l’amour. Le voyage dura des jours interminables, rythmés par les cris, les prières, les gémissements.

Quand enfin les portes s’ouvrirent, ce fut pour révéler les barbelés, les chiens, les uniformes rayés, et la silhouette glaciale des crématoires d’Auschwitz. L’air lui-même portait l’odeur de la mort, une odeur qui collait à la peau, aux vêtements, aux souvenirs.

À l’arrivée, les déportés furent alignés. Un geste de la main, froid et mécanique, décida du sort de chacun. À gauche : la mort. À droite : le travail. Sylvain, petit garçon frêle de quatre ans, n’avait aucune chance. Ses yeux, pourtant remplis d’innocence, ne pouvaient convaincre un bourreau.

Sa mère tenta de le serrer plus fort, mais on les sépara. Le cri d’une femme, le rire cruel d’un soldat, et l’enfant fut conduit, sans explication, vers ce qu’ils appelaient les “douches”.

Quelques minutes plus tard, il ne restait de lui que le silence. Sylvain Kozubski fut assassiné dans une chambre à gaz, l’un des innombrables enfants juifs fauchés avant d’avoir connu la vie.

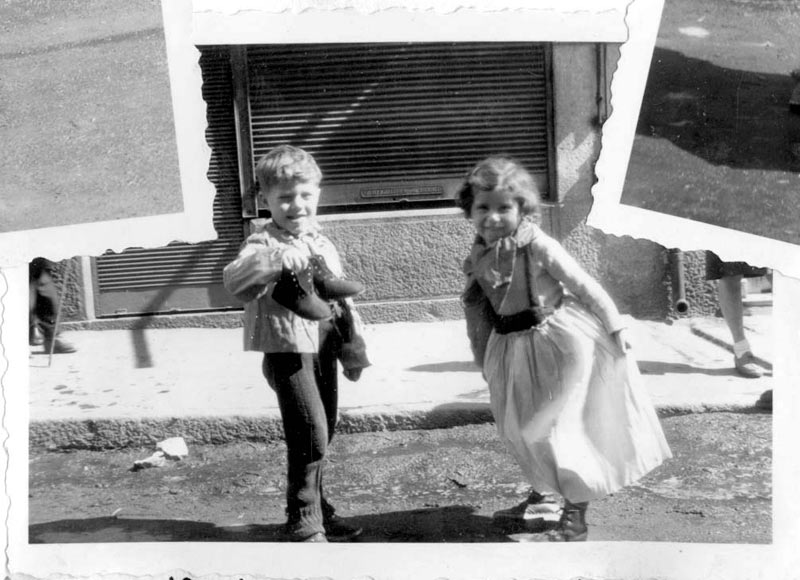

Aujourd’hui, son nom figure sur les registres, parmi les millions de victimes de la Shoah. Mais que représente un nom, sinon l’ombre fragile d’une existence volée ? Ce qui subsiste, c’est cette photographie : un petit garçon en habit élégant, posant devant un photographe sans savoir que ce sera peut-être le seul témoignage qu’il laissera au monde.

Chaque regard porté sur cette image est un acte de résistance contre l’oubli. Car l’Histoire ne doit pas se réduire à des chiffres, à des statistiques de la barbarie. Derrière chaque nombre, il y avait un visage, un sourire, une main d’enfant serrant celle de sa mère.

Parler de Sylvain, c’est rappeler que l’Holocauste ne fut pas seulement une tragédie collective, mais aussi une somme infinie de drames personnels. C’est rappeler que chaque vie volée était une promesse d’avenir brisée, un livre refermé avant même son premier chapitre.

Et pourtant, il demeure une lumière : celle de la mémoire. Tant que nous prononcerons le nom de Sylvain Kozubski, tant que nous raconterons son histoire, il continuera d’exister dans nos consciences. C’est là, peut-être, le seul triomphe possible sur la mort : refuser l’effacement, refuser le silence.

En 1938, un enfant est né à Metz. En 1942, il a été déporté à Auschwitz et assassiné dans une chambre à gaz. Entre ces deux dates, il y eut quatre années d’innocence, de rires, de jeux, et d’amour, brutalement englouties par la folie des hommes.

L’histoire de Sylvain Kozubski n’est pas seulement celle d’un enfant juif victime de la Shoah. Elle est le rappel douloureux que la barbarie peut frapper à tout moment, mais aussi l’appel à préserver la mémoire, à transmettre, à ne jamais oublier.

Car oublier, ce serait le tuer une seconde fois.