Au cœur glacé de la Norvège, en mai 1940, la bataille de Narvik se déroulait dans un silence oppressant, seulement brisé par le fracas des armes et le souffle du vent polaire. Parmi les silhouettes courbées sous le poids de la neige et de la fatigue, un soldat français s’affairait au ravitaillement. Ses gestes étaient précis mais alourdis par l’épuisement, chaque pas dans la poudreuse ressemblant à un combat contre l’invisible. Derrière lui, les montagnes enneigées semblaient observer ce théâtre tragique, où des hommes venus de loin donnaient leur vie pour repousser l’avancée inexorable de l’Allemagne nazie.

Ce soldat n’était ni un héros auréolé de gloire, ni un nom gravé dans les manuels, mais un homme ordinaire, comme tant d’autres, qui portait sur ses épaules la responsabilité de ses camarades. Dans ses mains calleuses, les caisses de vivres et de munitions devenaient plus lourdes que le plomb : elles symbolisaient non seulement la survie de ses frères d’armes, mais aussi la mince lueur d’espoir qui persistait malgré le chaos. Chaque ration distribuée, chaque cartouche transmise était une promesse silencieuse : celle de tenir encore un jour, encore une nuit, face à l’ennemi.

Ce que ce soldat ignorait, alors qu’il luttait dans les neiges du Nord, c’était l’étendue du désastre qui se profilait derrière les lignes ennemies. Tandis que lui et ses camarades affrontaient le froid mordant et les rafales de mitrailleuses, des millions d’êtres humains, pour la plupart juifs, étaient déjà condamnés dans les camps de concentration et les ghettos d’Europe. L’Holocauste, mot qui deviendrait synonyme d’horreur absolue, étendait ses griffes invisibles sur tout le continent.

Chaque détonation à Narvik, chaque cri étouffé par la neige, résonnait en écho avec les gémissements des déportés derrière les barbelés. L’histoire relie ces deux drames par un fil rouge : celui de la souffrance humaine, mais aussi de la résistance obstinée à l’anéantissement.

Le jeune homme – appelons-le René – n’avait pas choisi la guerre. Comme beaucoup, il avait été mobilisé, arraché à sa petite vie de mécanicien dans une banlieue ouvrière de Lyon. Ce qu’il portait dans ses bras, ce n’étaient pas seulement des caisses de pain durci et de munitions glacées, mais les vies de ses compagnons, les regards de ceux qui l’attendaient dans les tranchées improvisées.

Quand ses bottes s’enfonçaient dans la neige jusqu’aux genoux, il se rappelait le visage de sa mère, qui lui avait glissé dans la poche intérieure de sa vareuse une médaille de la Vierge. Elle croyait qu’un petit bout de foi pouvait repousser la mort. Lui, il doutait. Mais dans les pires moments, ce simple talisman réchauffait son cœur plus sûrement que le maigre café distribué par l’intendance.

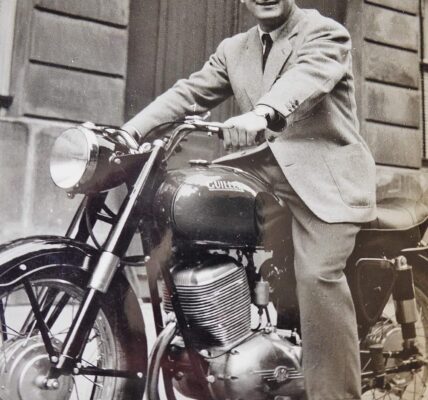

Les combats à Narvik furent d’une violence inouïe. Les Alliés, Français et Norvégiens côte à côte, réussirent un temps à repousser les troupes allemandes. Mais la victoire était éphémère, comme un souffle de vie avant l’asphyxie. René, dans le chaos, se surprit à rêver. Il rêvait d’un retour, d’un mariage simple, d’une maison où le rire des enfants couvrirait à jamais le souvenir des canons. Ces rêves, il les partageait parfois avec ses camarades, au coin d’un feu fragile qu’un simple coup de vent menaçait d’éteindre.

Mais la guerre ne pardonne pas les rêves. Beaucoup tombèrent, et chaque nom rayé sur la liste des vivants lui pesait comme un fardeau. Dans ses bras, les vivres devenaient plus lourds à mesure que les visages s’éteignaient. Et il comprit peu à peu que la survie n’était pas une certitude mais un pari, un pari tragique où l’on misait chaque jour sa propre chair.

En parallèle, dans les ténèbres de l’Europe occupée, des hommes, des femmes, des enfants étaient entassés dans des wagons à bestiaux, envoyés vers des camps d’extermination. L’Holocauste n’était pas un murmure lointain, mais une réalité qui avalait des millions de vies. À Auschwitz, à Treblinka, la neige ne recouvrait pas les cadavres, elle fondait sur les barbelés chauffés par les crématoires.

René l’ignorait, mais la guerre qu’il menait dans le silence glacé de Narvik n’était qu’un fragment d’un affrontement bien plus vaste : celui entre l’humanité et l’abîme. Dans chaque pain qu’il transportait, dans chaque cartouche distribuée, il résistait à sa manière au projet d’anéantissement total.

Lorsque la France capitula en juin 1940, René fut fait prisonnier. Comme des centaines de milliers de soldats français, il connut les stalags, ces camps de prisonniers allemands. Là encore, la neige et la faim étaient ses compagnes. Mais plus terrible encore que le froid, c’était le silence. Le silence de ceux qui disparaissaient la nuit, le silence des gardiens quand ils désignaient les prisonniers juifs pour les envoyer ailleurs, vers les camps de concentration dont personne ne revenait.

René n’était pas juif, mais il vit ses camarades arrachés un à un. Et ce souvenir le marqua comme une blessure plus profonde que les éclats d’obus. Il comprit, dans le gel des barbelés, que la guerre ne se jouait pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans le ventre affamé des captifs, dans les regards éteints des déportés, dans le souffle suspendu de ceux qui attendaient la mort.

Pourtant, même dans cette obscurité, une étincelle persistait. Un soir, alors qu’il partageait un quignon de pain avec un camarade polonais, celui-ci lui murmura : « Tant que nous partageons, nous ne sommes pas morts. » Ces mots, simples et bouleversants, restèrent gravés en lui.

Plus tard, lorsque la guerre prit fin et que les camps furent libérés, René rentra en France amaigri, brisé, mais vivant. Il retrouva les ruines de son quartier, la tombe de sa mère, et une nation blessée mais debout. Il ne parlait guère de Narvik, ni du stalag. Mais dans chaque silence, dans chaque regard perdu vers l’horizon, il portait en lui la mémoire de ceux qui n’étaient jamais revenus.

René devint instituteur après-guerre. Dans sa salle de classe, il enseignait l’histoire avec une gravité particulière. Lorsqu’il parlait de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration, de la Shoah, ses élèves sentaient que derrière les mots se cachaient des souvenirs vécus, des blessures encore ouvertes. Il leur disait toujours : « Le vrai courage, ce n’est pas de tuer, mais de tenir debout quand tout s’écroule. »

Et à travers ses récits, il transmettait cette vérité essentielle : que même au cœur de l’horreur, l’humanité peut survivre. Que l’espoir, fragile mais tenace, peut traverser les tempêtes de neige comme les flammes des crématoires.

L’histoire de René n’est pas celle d’un grand général ni d’un héros immortalisé dans les statues. C’est l’histoire d’un homme ordinaire, comme tant d’autres, qui a porté des vivres dans la neige de Narvik, qui a survécu aux camps de prisonniers, et qui a choisi, après la guerre, de transmettre la mémoire.

Dans le grand récit de la guerre, des millions de destins semblables s’entrecroisent, tissés de souffrance et de courage, de larmes et d’espérance. Et c’est en se souvenant de ces vies humbles mais essentielles que nous honorons vraiment la mémoire des victimes de l’Holocauste, des soldats tombés, et de tous ceux qui, comme René, ont résisté par leur humanité.

Car au fond, la victoire véritable ne réside pas dans les batailles gagnées ou perdues, mais dans cette capacité inébranlable de l’homme à espérer, même au cœur de la nuit la plus noire.