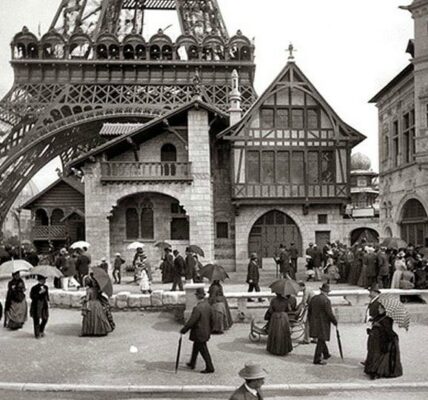

Paris, 1935. La lumière dorée de l’été glissait sur les pavés du Marais, ce quartier ancien où les générations s’étaient succédé, laissant derrière elles des odeurs de pain chaud, de cuir et de cire d’abeille. Dans un petit appartement au troisième étage, une famille juive française accueillait une nouvelle vie. Elle s’appelait Marie Krajzelman. Sa naissance fut comme un éclat d’espérance au cœur d’une Europe déjà traversée par des vents sombres. Ses parents, artisans modestes venus s’installer à Paris pour offrir à leurs enfants un avenir meilleur, la regardaient dormir dans son berceau en bois, ignorant encore que le destin s’apprêtait à les engloutir.

Marie grandit dans une atmosphère faite de rires, de chansons et de récits. À l’école de la République, elle apprenait les mots de liberté, d’égalité et de fraternité. Elle aimait courir le long de la Seine, caresser les rails froids des quais en imaginant que chaque bateau transportait des histoires venues d’ailleurs. Son monde était petit, mais il avait le goût de l’innocence et de la tendresse. Pourtant, derrière les façades des immeubles haussmanniens, une menace invisible s’installait.

En 1940, la guerre éclata avec fracas, et la France fut brisée par l’occupation nazie. Paris, ville des artistes et des poètes, devint un lieu de silence étouffant, où les pas des bottes allemandes résonnaient plus fort que les cloches des églises. Les lois antisémites tombèrent comme des chaînes invisibles. Peu à peu, Marie et sa famille virent leur monde rétrécir : interdiction d’aller au cinéma, exclusion de l’école, obligation de porter une étoile jaune cousue sur la poitrine. Cette étoile brûlait comme une cicatrice permanente, une marque de honte imposée à ceux qui n’avaient rien fait d’autre que d’exister.

Marie avait alors neuf ans. Trop jeune pour comprendre la logique de la haine, mais assez grande pour ressentir le poids du rejet. Elle demandait à sa mère pourquoi ses camarades ne voulaient plus lui donner la main, pourquoi certains voisins détournèrent le regard. Sa mère tentait de la rassurer, lui promettant que la guerre finirait, que la France retrouverait ses couleurs. Mais les promesses s’effritaient sous la brutalité de chaque arrestation, chaque rafle au cœur de la nuit.

Juillet 1944. Paris attendait encore sa libération. Pourtant, dans les couloirs obscurs du Vélodrome d’Hiver, des milliers de Juifs étaient entassés, privés d’eau et d’air. Parmi eux, Marie, ses yeux grands ouverts fixant le plafond métallique. Elle ne pleurait pas ; elle observait, comme si son esprit cherchait à s’accrocher à une dernière étincelle de beauté. Ses parents la serraient contre eux, murmurant des prières muettes. Trois jours plus tard, les portes des wagons s’ouvrirent sur la gare de Drancy, puis sur l’interminable trajet vers l’Est. Les convois roulaient vers Auschwitz, vers un lieu où l’humanité s’effondrait.

Lorsque le train s’arrêta, Marie sentit la boue coller à ses chaussures. Elle vit les chiens, les uniformes, les ordres hurlés dans une langue qu’elle ne comprenait pas. À la rampe de sélection, des hommes en manteaux noirs pointaient du doigt : à gauche, à droite. La vie ou la mort se décidaient en une fraction de seconde. Marie, frêle silhouette parmi la foule, fut envoyée directement vers les chambres à gaz. Elle n’avait pas encore dix ans.

Son souffle s’éteignit dans une obscurité saturée de cris. Aucun monument, aucune pierre tombale ne porta son nom. Pourtant, son souvenir continue de hanter le silence des archives et la mémoire des survivants.

L’histoire de Marie Krajzelman n’est pas seulement celle d’une enfant emportée par la barbarie. Elle est le symbole d’un peuple réduit au silence, de l’innocence détruite par la machine de la haine. Mais elle est aussi, paradoxalement, un rappel vibrant de ce que signifie être humain. Car chaque fois que son nom est prononcé, chaque fois que son récit est partagé, une part d’elle renaît, défiant l’oubli.

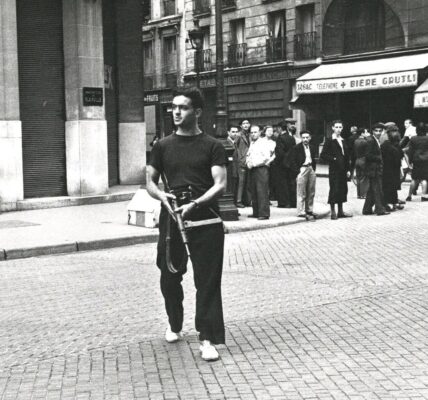

Aujourd’hui, dans les rues de Paris, les passants ignorent souvent les pavés dorés incrustés devant certaines maisons : ce sont les « Stolpersteine », ces pierres de mémoire où l’on grave les noms des déportés. Devant l’ancien immeuble de la famille Krajzelman, une pierre rappelle l’existence de Marie. Ceux qui s’arrêtent, même un instant, pour lire son nom, participent à une résistance silencieuse contre l’effacement.

La Shoah n’est pas seulement une tragédie du passé ; elle est une blessure universelle, un avertissement éternel contre la haine, l’antisémitisme et toutes les formes d’intolérance. Se souvenir de Marie, c’est refuser que les enfants d’aujourd’hui et de demain connaissent un tel sort. C’est aussi comprendre que l’histoire ne se limite pas aux chiffres gravés dans les manuels scolaires : derrière chaque nombre, il y avait une voix, un rire, un rêve inachevé.

Marie Krajzelman aurait pu devenir artiste, médecin, institutrice. Elle aurait pu avoir des enfants, leur raconter les couchers de soleil sur la Seine, leur apprendre les chansons qu’elle fredonnait avec sa mère. Mais la guerre lui a volé cet avenir. Et c’est précisément parce qu’elle n’a pas eu le temps de vivre que nous avons le devoir de prolonger son histoire, de faire de son absence une présence dans nos consciences.

En écrivant ces lignes, en partageant ce récit, nous rendons à Marie une parcelle de dignité. Car la mémoire n’est pas un simple regard tourné vers le passé : c’est une flamme fragile que nous devons protéger, transmettre, raviver à chaque génération. Dans le tumulte du monde actuel, où de nouvelles violences surgissent, se souvenir de Marie, c’est se souvenir que chaque vie compte, que chaque enfant mérite de grandir libre, sans chaînes ni peur.

La tragédie de Marie est une part de notre patrimoine universel. Elle ne doit pas être réduite à une note de bas de page, mais devenir une leçon vivante. La mémoire de l’Holocauste, la mémoire d’Auschwitz, la mémoire des enfants disparus : tout cela n’appartient pas seulement aux Juifs ou aux Français, mais à l’humanité entière.

À travers l’histoire de Marie Krajzelman, née à Paris en 1935 et assassinée à Auschwitz en juillet 1944, c’est l’histoire de l’Europe que nous lisons. Une Europe capable du pire, mais aussi capable de se relever, de reconstruire, de transformer l’horreur en promesse. Parce qu’au-delà des ruines, il reste toujours une graine d’espérance.

Et peut-être, si l’on ferme les yeux un instant, on peut encore entendre la voix d’une petite fille qui court sur les quais de Seine, riant aux éclats, ignorant les ombres qui s’avancent. Cette voix nous dit : « N’oubliez pas. »